想法

- 作者知乎上面的文章合理,值的一看,用心的是书中所有的图都是统一的风格绘制。

阅读记录

DONE [[第 2 章推荐系统中的特征工程]]

[[第6章 粗排和重排]]

[[@第7章 多任务与多场景]]

- [[多场景]]

DONE 第 8 章 [[冷启动]]

迁移学习

第9章 评估与调试

[[Progressive Validation]] 持续评估

AB 实验

-

DONE [[第 2 章推荐系统中的特征工程]]

[[第6章 粗排和重排]]

[[@第7章 多任务与多场景]]

DONE 第 8 章 [[冷启动]]

迁移学习

第9章 评估与调试

[[Progressive Validation]] 持续评估

AB 实验

知识资产

知识管理

[[知识管理的误区]]:囤积癖、墙头草、工具控、输出怪

本书分享记笔记的三种方法

用自己的话记笔记

用标签为笔记分类

通过回顾持续刺激

卡片笔记的四个特点

原子化

标准化

网络化

动态化

[[Dozen/如何复盘]] 《陈云文选》关于如何才能少犯错误的主要方法可以概括为三个: 交换 、 比较 、 反复

交换 #card

交换正反两面意见,让自己的视角更全面。

值得注意的是,收集反对信息后,如果这些信息正确就改进,如果错误就驳倒。

只有这样,一个人的认识才能更接近客观事实。

交换是为了 更全面地认识事物 ,比较则是为了更好地 判断事物的性质 ,用来了解事物的发展程度、要害和本质。

重复上面两步,既是 认识 的过程,也是 实践 的过程。在此过程中,坚持 正确的 ,改进 错误的 。

高亮后如何自我提问,增加笔记的摩擦力

问问我为什么感觉不错

问问自己将来能在哪里用;

问问自己是否见过或做过类似的事情。

“这个观点和传统观点有什么不同”

“我对这个观点有什么疑问”

“这个方法适用于什么场景下的什么问题,不适用于什么场景下的什么问题”

如何记录情绪 [[Life Log]]

精练笔记

Light 对邓小平时代的精练笔记

摆脱意识形态的束缚;

承认令人不快的事实;

实践是检验真理的唯一标准。

[[Q - 笔记需要分类吗?]] 分类是让自己更容易找到信息,适合自己的分类是从笔记中生长出来的。

分类的目的是什么?答案很简单,分类是为了让“自己”更容易找到信息,而不是别人。换句话说,对于别人来说有用的分类方式,可能对我们自己并不适用。

到这里你可能觉得有点[[反常识]]。的确,过去提到标签或分类,我们总觉得应该借鉴某种客观的分类体系,然后把笔记都分门别类地放进去。就像在盖图书馆之前,我们就应该知道分成多少区域,在盖医院之前,我们就应该知道分成多少科室一样。

但前面的案例告诉我们:

第一,不要机械照搬外部的分类,因为这并不符合你自己的提取习惯——就像大多数人不会根据图书馆的分类方式来整理自己的书架。所以大胆一些,根据你的主观需求为笔记打标签就好。

第二,不必试图一次性规划好标签分类体系,而要允许它自然生长出来。刚开始打标签的时候,或许你会觉得有点乱。但是别担心,你的标签体系会随着认知加深而逐渐生长出来。

基于[[PARA]]设计出[[IARA]],把笔记分为个人的领域、兴趣、项目、归档四大部分。

怎样更好的回顾记录?

每次记录新的笔记时,重新熟悉相关的笔记,然后再记录新的内容。 #card

同步思考一些问题 #card #incremental #depth-1

这条笔记和我最近遇到的什么问题有关? #card

关于这条笔记,我可以补充什么新实践或新思考? #card

这条笔记和其他哪条笔记有关系?

待整理

如何提出有价值的问题

重要的不是答案,而是一个好问题。而所谓“好问题”,其实源于你自己,源于你的经历、你的偏好、你的期待、你的兴趣……只有拿着自己的真实问题去搜集信息,才算掌握了获取信息的主动权。

2024-01-01 09:24:02

[[项飚对于工作意义的定义]]

2024-01-01 09:24:49

主动监控,保持质疑

2024-01-01 09:25:01

方法一

获取优质信息的第三条原则叫作:主动监控,保持质疑。它的意思是,对于搜集到的信息,无论是书里的名言也好,还是专家的建议也好,我们都不要被动地默认接受,而是要主动在大脑里增加一道监控程序,对它们保持质疑。

你可能觉得,这个建议说起来容易,做起来难,毕竟我们注意力有限,不可能监控所有信息。针对这一点,我有个小技巧分享给你,你可以提前设置一些“触发词”,重点监控这些词语,比如“绝对”“肯定”“一定”“永远”“所有”……当这些“言之凿凿”的词语或语气出现的时候,你就要多问一句:“真是这样吗?”让自己重新审视信息。

2024-01-01 09:25:26

除了提前设置“触发词”,如果你想更进一步,我还有第二个技巧分享给你。面对来自他人的经验,你可以设置一个监控问题:这个经验的完整逻辑是什么?适用场景是什么?只需多问一句,你就有可能收获完全不同的信息。

一个典型使用场景是金句。比如,巴菲特有句著名的话:“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。”这句话有道理吗?有,逆向思考往往有意外收获。但它适用于所有场景吗?并不。因为别人贪婪并不意味着高估,别人恐惧也不代表着低估。如果我们只是记住这句话,然后据此去投资,大概率也是血本无归。

而如果我们能多问一句:这个经验的完整逻辑是什么?就可能得出如下答案:

1.价格(市场情绪)和价值是两个独立值;

2.市场情绪往往极端演绎,于是价格也总是偏离价值;

3.当市场情绪极端时,不妨试试逆向思考,或有机会;

4.别人的贪婪和恐惧,只是一种信号,而非标准。

你看,在他人分享的经验里,通常隐藏了许多背景信息及其适用场景。因此,我们不妨多问一句,获取更多有价值的信息。做到了这一点,我们就不会止步于看似深刻的金句或经验,而是能够主动切换场景,不断跳出自己的立场,降落在粗糙的地表上,看到其他视角的考量,从而打破信息茧房。

2024-01-01 09:29:43

学习观里面类似的是什么

削减利用你情绪的信息源

第一个方法叫作,削减利用你情绪的信息源。

什么是“利用你情绪的信息源”?比如,“震惊!会被 ChatGPT 取代的 30 个岗位,其中有你的吗?”类似这种标题的信息,我们每天或多或少都会看到一些。

2024-01-01 09:30:22

削减让自己过于舒适的信息源

除了削减利用你情绪的信息源,削减信息源的第二个方法叫作,削减让自己过于舒适的信息源。

这一点是我们从好友 Mien 身上获得的启发。有一次和 Mien 聊天,她说她会取关一些让自己读起来很舒服的公众号。这让我们很好奇,既然读得舒服,那就继续读呗,为何要取关呢?

她回答说:“觉得舒服,意味着这些内容或观点你已经很熟悉了,但同时也意味着没有增量信息,只是情绪按摩。如果接触的信息源都是让自己很舒服的,那么长期下来,我们就会疏于关注舒适圈以外的信息,培养出某种惰性。”

2024-01-01 09:31:10

对于做笔记方法类笔记的排斥,大部分原理都知道,没有找到合适自己场景的方法

怎么识别“让自己过于舒适的信息源”呢?一个简单的办法是,问自己一个问题:这则信息能让我获得什么样的新知或启发?比如,你读了一篇文章,标题叫作《高效能人士都会关注的五个细节》或者《上进的人都在遵循的十条法则》,这时候问问自己:这篇文章给我带来了什么新知或启发?如果你发现,这些信息只是让你觉得“没错,我就是这样的高效能人士”或者“你看,我就是这样上进的人”,它大概率属于让你过于舒适的信息源。

2024-01-01 09:31:33

削减信息源的第三个方法叫作,削减缺乏具体事实的信息源。

何谓事实?事实指的是客观存在,并可以被证实的信息或情况。比如“水在标准大气压下达到零度会结冰”,这就是一个事实,不受个人感情、偏见或观点的影响。但许多时候,我们获取到的信息只是伪装成事实的观点而已。比如,许多对大公司、知名产品和名人进行分析的文章中,都充斥着大量的观点。这些文章搭配一些春秋笔法,让人读起来就像看小说一样过瘾,但实际上并没有提供任何事实。我们如果把这样没有依据的观点当作事实,就会造成许多决策失误。

2024-01-01 09:32:06

那么如何判断信息源中是否含有事实呢?你可以观察里面是否包含具体且长期的实践,以及作者的判断是基于上述实践,还是粗暴的主观判断。

2024-01-01 09:32:43

削减信息源时,请记得一句话:越低级的信息,越是充满了主观判断和结论,以此降低接收者的思考难度;而越是高级的信息,越是充满客观事实,尽量避免下判断,将判断的任务交给接收者。

2024-01-01 09:34:39

什么是一个好问题,为什么每次让你提问,你觉得自己的问题不行

那什么才叫一个好问题呢?举个例子。你想知道如何在海外推广产品,不要直接问对方“你们怎么做海外推广的啊”。你可以问得更具体一些,甚至可以先分享一些自己的观点和经验,比如:“你们在海外推广产品时,主要用了哪些付费推广渠道、哪些免费渠道?我们的做法是……你们怎么看?”一个好问题,一方面要能提供丰富的背景信息,另一方面要有清晰的边界,越具体越好。

2024-01-01 09:35:21

把他人作为信息源时,如果你想获得更优质的信息,还有三个要点需要注意。

第一个要点是,听实践者讲述事实时,留意他在叙述过程中提及的细节。

你会发现,其实真正了解大局的实践者并不会天天谈论宏大的叙事。他们充分了解一个又一个看似枯燥的细节,并且通晓这些细节之间的微妙关系。如果有兴趣,你可以去读一读巴菲特每年写给股东的信。你会发现,他不是靠着踢踏舞、看报纸和喝可乐就成了股神,而是对整个投资市场了如指掌。他从枯燥的细节中反思过去,并挖掘新机会。而对我们来说,这些充满细节的事实信息,远比那些充满戏剧性的宏大叙事更有启发。

2024-01-01 09:41:59

为什么问不出好问题,视角太少?

培训过程中我就发现,面对同样的信息,一个人拥有的视角越多,那么他收获的有价值的知识就越多。

比如在学习如何使用关东煮机器时,如果只是带着店员视角,那么你获得的可能只是如何给机器开火、如何清洗机器之类的知识;而如果你能同时为自己预设一个经营者视角,那么你就可以通过观察和提问获取更多信息。例如关东煮食材保质期往往比较久,这样报损率才低;不同食材在滋味上要能相互促进,有的负责放味,有的负责吸味,这样做出来才好吃;机器的操作步骤要非常简单,不要求什么厨艺,这样才能降低招人的难度……

不仅如此,你还可以从供应链管理人员的视角看,关注每种食材的供应者是谁,成本有多少;你还可以从人力资源管理的视角看,关注如何采用更标准化的机器来降低培训难度,等等。

你看,面对同样的信息,如果只拥有店员这一种视角,那么你只能获取极其有限的知识;而如果能从多个视角来观察和理解眼前的信息,你就能获得N份知识。

你可能会觉得,拥有多元视角固然有益,但转换视角并非易事。确实,就像并不是会背微积分公式就能熟练应用那样,转换视角也需要我们不断练习。以下是三种常见的练习方法,希望可以帮你从0到1,学会转换视角。

2024-01-01 09:43:39

方法一:考察概念

第一种转换视角的方法是“向下看”,挖掘“地表以下”的信息。其中很典型的一种应用叫作:考察概念。

关于考察概念这件事,Light 提过一个观点:“即便是简单的信息,一旦对其进行概念层面的考察,我们也可能会发现,自己其实对它一无所知。”

2024-01-01 09:44:12

向下看的例子,如何正确认识gpt的方法

比如 2023 年年初,许多人都在探讨“ ChatGPT 是否会替代自己的工作”,相关信息多如牛毛。如果只盯着问题的表面,我们心里肯定恐慌。但其实在哲学家维特根斯坦看来,我们应该先问“是什么”,再问“是不是”。

维特根斯坦所说的“是什么”和“考察概念”很像。如果仔细考察上述问题里的概念,你会发现许多模糊的地方:

1.“ChatGPT”指什么?是指 ChatGPT 这个应用,还是指 ChatGPT 背后的GPT-3、GPT-3.5或者更先进的技术?是专指以 GPT 为代表的 LLM(大语言模型),还是泛指 AGI(通用人工智能)?

2.替代什么样的“工作”?是文员、律师、作家、教师?还是程序员、导演、记者?这些工作有何异同?

3.以什么样的“方式”替代?是直接碾压式替代,还是渐进式替代?是彻底替代,还是只能替代一部分?

4.……

如果不能清楚地界定这些概念,那么一个人就算花再多精力去解答会不会被替代的问题,也很可能是缘木求鱼。

让我们继续聚焦于 GPT 这个概念,GPT 本身是 Generative Pre-trained Transformer 的缩写,指一种特定的大语言模型。这意味着它并不是先知,也不是搜索引擎,而是根据概率让所有的对话能“继续”下去。了解到这一点后,我们就不应该指望 2023 年年初的 GPT 能够给出大量靠谱的决断,反而要考察它给出的答案是正确的还是胡编的。

进一步考察,我们会发现 2023 年年初的 GPT 更像是一个聪明的本科大学生,可以像助理一样帮我们提供参考信息,但不能独立完成工作。考察到这一步,我们也就不再那么恐慌了,而是要思考:这么好的助理能帮我做什么事?

你看,如果我们不搞清楚关键概念就行动,比如马上创业,all in(全部押进)LLM,或者立即报名 ChatGPT 培训班,看似努力,却容易迷失其中。而如果提前把概念考察好,我们就会发现更多背后的信息,发现一片新天地,提出更多好问题。

2024-01-01 09:48:10

方法二:寻找范式

第二种转换视角的方法是“向上看”,抽象一层,寻找可迁移的范式。

何谓范式?简单来说就是各个领域里被大家公认的观念、理论或方法。面对同样的信息,如果能带上“寻找范式”的视角去看待,你会发现,很多信息看似和自己关系不大,却也能带来宝贵的启发。

2024-01-01 09:51:01

方法三:顺藤摸瓜

第三种转换视角的方法是“向四周看”,找到与你关注的信息相关联的关键线索。其中一种典型应用就是顺藤摸瓜。

我曾经有个不好的读书习惯,即讨厌看后记、附录、引文、注释等“边角料”信息。后来我发现,无论是书、演讲,还是文章,其中的每一条信息都不是孤立存在的,而是嵌在一个更大的知识网络里。而连接整张网络的,正是那些看似不起眼、曾被我看作“边角料”的信息。面对这些信息,如果能顺藤摸瓜去探索,我们会有更多收获。

除了附录、引文等信息,我还会特别留意自己所关注的信息中出现的“人”“概念”和“事物”,把它们作为线索,顺藤摸瓜,探索更多相关信息。

2024-01-01 09:52:23

接下来,我们就来为你分享记笔记或知识管理最重要的两条心法:第一,以我为主;第二,持续不断。

2024-01-02 20:19:04

记笔记的出发点,在于解决现实问题。而现实问题的提出,则需要从自己所处的环境、所做的事情出发去寻找。好的问题像北极星,能指引我们不断探索答案。而没有问题的各种积累,则像毫无目的地垒墙,让我们白白浪费力气。

截至今天,flomo 的开发还在继续,我当年提出的那个问题(如何让 flomo 为更多人带去有价值的帮助)也还没有最终答案。但正是这个长期而具体的问题,像北极星那样不断推动我继续向前,不断学习和实践。

2024-01-02 21:04:22

如何坚持写四年和算法相关的知识库?

自 2017 年起,我开始维护一个关于产品的知识库——“产品沉思录”,分享与产品有关的文章,每周更新一次,七年间几乎没有中断,从未重启。这七年的持续积累,为我带来了什么价值呢?

·不但帮我解决了工作上的许多问题,还促使我整理出好几套对外分享的课程;

·让我有机会认识了许多各行各业的朋友,拓展了书本之外的知识;

·有的知识间接塑造了 flomo 的理念,有的知识成为写作本书的原始素材……

其实我最想跟大家分享的不是这些价值,而是一件亲身经历过才知道的事情——这些价值不是在我做“产品沉思录”几天或几个月之后就显现的,而是从第四年开始,才陆续涌现出来。也就是说,如果没有前三年持续不断的积累,那么我也无法享受这样的知识复利。

2024-01-02 21:08:11

控制自己的主观意愿

个例子。如果想通过记笔记积累知识,那么我们就不该以完美的自己为标准,设置一个难以企及的目标,比如要求自己日更几千字,或者每年读上百本书。相反,我们应该设置上限,让自己每天记录或读书的数量尽量不超过某个值,比如每天写三张卡片或者读两页书——就像阿蒙森团队每天前进的距离一样,以最差的状态为参照来设计目标,留出余裕。这样,在精力不够的时候,我们可以因为目标不高而继续坚持;而在精力充沛的时候,也不至于一下子耗尽热情。

你看,“确定好目标之后,应该竭尽全力去完成”似乎是大多数人的共识,但我们做许多事情都是刚开始热情高涨,坚持不了多久就草草收场。当达到一个目标需要的时间足够漫长时,“冲锋”并不可取。就像我们要减肥,不能指望连续锻炼一星期就把体重减下来——这样做除了会让我们产生强烈的逆反心态,不会带来任何其他好处。而设置上限,就是让我们不要轻易去满足那些“脉冲式”的欲望,这样我们才能保持欲望的小火苗,有持续的动力去不断积累。

@A Consumer Compensation System in Ride-hailing Service

[[Attachments]]

代驾和货运的补贴系统

价格弹性建模 a transfer learning enhanced uplift modeling is designed to measure the elasticity

ls-type:: annotation

hl-page:: 1

hl-color:: yellow

预算分配 a model predictive control based optimization is formulated to control the budget accurately

ls-type:: annotation

hl-page:: 1

hl-color:: yellow

系统目标:在预算范围内,通过补贴最大化平台收入。

难点

如何用历史数据建模用户弹性 Consumer elasticity

ls-type:: annotation

hl-page:: 2

hl-color:: yellow

个保法下公平原则(不同用户相同 odt 补贴相同) Consumer fairness

ls-type:: annotation

hl-page:: 2

hl-color:: yellow

如何建模线上随机的发单请求 Randomness in queries:

ls-type:: annotation

hl-page:: 2

hl-color:: yellow

Transfer Learning Enhanced Uplift Modeling

ls-type:: annotation

hl-page:: 2

hl-color:: yellow

常规训练 uplift 模型需要大量随机补贴下的响应数据(成本高),本文方法使用大量线上观测数据(有偏,受线上策略影响)和少量随机补贴数据训练模型。

DNN + GBDT:解决 tabular input space and transfer learning

ls-type:: annotation

hl-page:: 2

hl-color:: yellow

超过 90% 特征是 dense numerical feature ,需要用 GBDT建模,但是 GBDT 不好 fine-tuning 新数据以及处理稀疏特征。

训练 s-learner model

ls-type:: annotation

hl-page:: 3

hl-color:: yellow

+ 两个 XGB 模型分别用观测数据 observational data 和随机数据 RCT data 训练,目标是二分类(用户是否下单)。

+ 数据过两个 XGB 模型得到叶子信息,再过 embedding 层,concat 两个 embedding 过 inner 层。

+ 先用 observational data 训练整个网络 Massive observational data is first fed into both inputs to pre-train the model

ls-type:: annotation

hl-page:: 3

hl-color:: red

+ RCT data 用另外一个输出层训练 RCT data is used to fine-tune using a different output layer

ls-type:: annotation

hl-page:: 3

hl-color:: red

+ fine-tuning 时使用 early stopping

+

Optimization Formulation

ls-type:: annotation

hl-page:: 3

hl-color:: yellow

订单聚类成 OD 网格

ls-type:: annotation

hl-page:: 3

hl-color:: yellow

线上系统:离线生成补贴词典供线上使用

离线实验

Uplift 模型

特征

ls-type:: annotation

hl-page:: 4

hl-color:: yellow

+ 模型细节

+ ob data xgb,35 棵树,1120 个叶子节点

+ rct xgb,51 棵树,1314 叶子节点

+ embedding size 8

+ The size of the common inner layers and output layer is set to 128, 64, and 32

ls-type:: annotation

hl-page:: 4

hl-color:: green

+ 结果分析

+ T-XGB+DNN AUUC 效果比 S-XGB+DNN 效果好,说明需要两棵树去提取特征?

+ S-XGB+DNN:a single GBDT distiller DNN

+ T-XGB+DNN:two-distiller GBDT distiller DNN

+ [:span]

ls-type:: annotation

hl-page:: 4

hl-color:: yellow

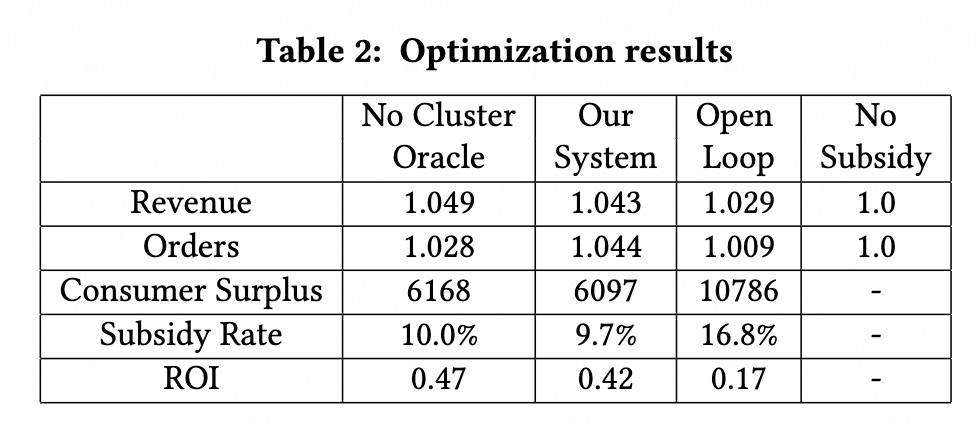

优化结果评估

假设 uplift 模型结果是真值,评估不同分配策略的影响。

No Cluster Oracle

ls-type:: annotation

hl-page:: 4

hl-color:: yellow

不对订单聚类,考虑用户特征。

+ Open Loop 用前 14 天数据预测后 7 天

+ 新系统补贴率低但是更高利润 Compared with the baseline, our system obtains a lower subsidy rate and higher revenue, for its accurate compensation, to achieve a higher ROI.

ls-type:: annotation

hl-page:: 4

hl-color:: yellow

一些问题?

为什么不是常规构建 uplift 模型的方法(实验组 + 空白对照组)?

T-XGB 和 S-XGB 具体怎么训练?

为什么 rct 树的数量比 ob 树多?从样本角度 ob 树样本更多

uplift 没有给纯 xgb 的