Highlights

To get a good paper written, you only have to rewrite a good draft; to get a good draft written, you only have to turn a series of notes into a continuous text.

While the literature notes will be stored within the reference system together with the bibliographic details, separate from the slip-box, but still close to the context of the original text, they are already written with an eye towards the lines of thoughts within the slip-box. Luhmann describes this step as follows: “I always have a slip of paper at hand, on which I note down the ideas of certain pages. On the backside I write down the bibliographic details. After finishing the book I go through my notes and think how these notes might be relevant for already written notes in the slip-box. It means that I always read with an eye towards possible connections in the slip-box.” (Luhmann et al., 1987, 150)

Here, everything is about building up a critical mass of useful notes in the slip-box, which gives us a clear idea of how to read and how to take literature notes.

But all of this would be just an extra step before you do the only step that really counts, which is to take the permanent note that will add value to the actual slip-box.

So if you are writing by hand, you are forced to think about what you hear (or read) – otherwise you wouldn’t be able to grasp the underlying principle, the idea, the structure of an argument.

The very moment we decide on a hypothesis, our brains automatically go into search mode, scanning our surroundings for supporting data, which is neither a good way to learn nor research.

We just seem to happen to read the publications that tend to confirm what we already know.

Confirmation bias is tackled here in two steps: First, by turning the whole writing process on its head, and secondly, by changing the incentives from finding confirming facts to an indiscriminate gathering of any relevant information regardless of what argument it will support.

With practice comes the ability to find the right words to express something in the best possible way, which means in a simple, but not simplified way. Not only will the readers of your text appreciate your ability to explain something clearly, those you talk to will benefit from this ability as well, as it is not limited to writing.

The ability to spot patterns, to question the frames used and detect the distinctions made by others, is the precondition to thinking critically and looking behind the assertions of a text or a talk. Being able to re-frame questions, assertions and information is even more important than having an extensive knowledge, because without this ability, we wouldn’t be able to put our knowledge to use. The good news is that these skills can be learned.

Taking smart notes is the deliberate practice of these skills. Mere reading, underlining sentences and hoping to remember the content is not. 10.4

Physicist and Nobel Prize winner Richard Feynman once said that he could only determine whether he understood something if he could give an introductory lecture on it.

Reading, especially rereading, can easily fool us into believing we understand a text. Rereading is especially dangerous because of the mere-exposure effect: The moment we become familiar with something, we start believing we also understand it. On top of that, we also tend to like it more (Bornstein 1989).

And while writing down an idea feels like a detour, extra time spent, not writing it down is the real waste of time, as it renders most of what we read as ineffectual.

We face here the same choice between methods that make us feel like we learned something and methods that truly do make us learn something.

Writing, taking notes and thinking about how ideas connect is exactly the kind of elaboration that is needed to learn.

The slip-box takes care of details and references and is a long-term memory resource that keeps information objectively unaltered. That allows the brain to focus on the gist, the deeper understanding and the bigger picture, and frees it up to be creative. Both the brain and the slip-box can focus on what they are best at.

What good readers can do is spot the limitations of a particular approach and see what is not mentioned in the text.

psychologist Lonka refers to, goes a step further and

Lonka recommends what Luhmann recommends: Writing brief accounts on the main ideas of a text instead of collecting quotes.

Academic or nonfiction texts are not written like this because in addition to the writing, there is the reading, the research, the thinking and the tinkering with ideas.

More notes mean more possible connections, more ideas, more synergy between different projects and therefore a much higher degree of productivity. Luhmann’s slip-box contains about 90,000 notes, which sounds like an incredibly large number. But it only means that he wrote six notes a day from the day he started to work with his slip-box until he died.

In contrast to manuscript pages per day, a certain number of notes a day is a reasonable goal for academic writing.

We reinvent and rewrite our memory every time we try to retrieve information.

Luhmann states as clearly as possible: it is not possible to think systematically without writing (Luhmann 1992, 53).

Richard Feynman once had a visitor in his office, a historian who wanted to interview him. When he spotted Feynman’s notebooks, he said how delighted he was to see such “wonderful records of Feynman’s thinking.” “No, no!” Feynman protested. “They aren’t a record of my thinking process. They are my thinking process. I actually did the work on the paper.” “Well,” the historian said, “the work was done in your head, but the record of it is still here.” “No, it’s not a record, not really. It’s working. You have to work on paper, and this is the paper.”[33] This, obviously, was a very important distinction to Feynman, much more than just a linguistic difference – and for a good reason: It is the distinction that makes all the difference when it comes to thinking. Philosophers, neuroscientists, educators and psychologists like to disagree in many different aspects on how the brain works. But they no longer disagree when it comes to the need for external scaffolding. Almost all agree nowadays that real thinking requires some kind of externalization, especially in the form of writing. “Notes on paper, or on a computer screen […] do not make contemporary physics or other kinds of intellectual endeavour easier, they make it possible” is one of the key takeaways in a contemporary handbook of neuroscientists (Levy 2011, 290) Concluding the discussions in this book, Levy writes: “In any case, no matter how internal processes are implemented, insofar as thinkers are genuinely concerned with what enables human beings to perform the spectacular intellectual feats exhibited in science and other areas of systematic enquiry, as well as in the arts, they need to understand the extent to which the mind is reliant upon external scaffolding.”

A common way to embed an idea into the context of the slip-box is by writing out the reasons of its importance for your own lines of thought.

Robert and Elizabeth Ligon Bjork from the University of California suggest distinguishing between two different measurements when it comes to memory: Storage strength and retrieval strength (Bjork 2011). They speculate that storage strength, the ability to store memories, only becomes greater over one’s lifetime. We add more and more information to our long-term memory. Just by looking at the physical capacity of our brains, we can see that we could indeed probably store a lifetime and a bit of detailed experiences in it (Carey 2014, 42).

Luhmann wrote an index with a typewriter on index cards. In the Zettelkasten, keywords can easily be added to a note like tags and will then show up in the index. They should be chosen carefully and sparsely. Luhmann would add the number of one or two (rarely more) notes next to a keyword in the index (Schmidt 2013, 171).

The first type of links are those on notes that are giving you the overview of a topic. These are notes directly referred to from the index and usually used as an entry point into a topic that has already developed to such a degree that an overview is needed or at least becomes helpful.

Comparing, differentiating and connecting notes are the basis of good academic writing, but playing and tinkering with ideas is what leads to insight and exceptional texts.

Only if nothing else is lingering in our working memory and taking up valuable mental resources can we experience what Allen calls a “mind like water” - the state where we can focus on the work right in front of us without getting distracted by competing thoughts.

Only if you can trust your system, only if you really know that everything will be taken care of, will your brain let go and let you focus on the task at hand.

Instead of adding notes to existing categories or the respective texts, he wrote them all on small pieces of paper, put a number in the corner and collected them in one place: the slip-box.

The best way to maintain the feeling of being in control is to stay in control. And to stay in control, it’s better to keep your options open during the writing process rather than limit yourself to your first idea.

Luhmann had two slip-boxes: a bibliographical one, which contained the references and brief notes on the content of the literature, and the main one in which he collected and generated his ideas, mainly in response to what he read.

Whenever he read something, he would write the bibliographic information on one side of a card and make brief notes about the content on the other side (Schmidt 2013, 170). These notes would end up in the bibliographic slip-box. In a second step, shortly after, he would look at his brief notes and think about their relevance for his own thinking and writing. He then would turn to the main slip-box and write his ideas, comments and thoughts on new pieces of paper, using only one for each idea and restricting himself to one side of the paper, to make it easier to read them later without having to take them out of the box. He kept them usually brief enough to make one idea fit on a single sheet, but would sometimes add another note to extend a thought.

He did not just copy ideas or quotes from the texts he read, but made a transition from one context to another.

Writing that an author struggles in one chapter to justify his method can be a much more adequate description of this chapter’s content than any quote from the text itself (this would call for an explanation, of course).

If the existing note had the number 22, the new note would become note number 23. If 23 already existed, he named the new note 22a. By alternating numbers and letters, with some slashes and commas in between, he was able to branch out into as many strings of thought as he liked.

The last element in his file system was an index, from which he would refer to one or two notes that would serve as a kind of entry point into a line of thought or topic. Notes with a sorted collection of links are, of course, good entry points.

At this point, it should become clear that you don’t need to wait for a genie to appear, as each step is clearly not only within your abilities, but also straightforward and well defined: Assemble notes and bring them into order, turn these notes into a draft, review it and you are done.

Thinking, reading, learning, understanding and generating ideas is the main work of everyone who studies, does research or writes.

- Make literature notes. Whenever you read something, make notes about the content. Write down what you don’t want to forget or think you might use in your own thinking or writing.

- Now add your new permanent notes to the slip-box by: a) Filing each one behind one or more related notes (with a program, you can put one note “behind” multiple notes; if you use pen and paper like Luhmann, you have to decide where it fits best and add manual links to the other notes). Look to which note the new one directly relates or, if it does not relate directly to any other note yet, just file it behind the last one. b) Adding links to related notes. c) Making sure you will be able to find this note later by either linking to it from your index or by making a link to it on a note that you use as an entry point to a discussion or topic and is itself linked to the index.

Something to write with and something to write on (pen and paper will do) · A reference management system (the best programs are free) · The slip-box (the best program is free) · An editor (whatever works best for you: very good ones are free)

Even though you could basically emulate the slip-box with any program that allows setting links and tagging (like Evernote or a Wiki), I strongly recommend using Daniel Lüdecke’s Zettelkasten.

To give you all the resources you need to work in the best possible way with the best technique available.

critically. By writing, students demonstrate what they have learned, show their ability to think critically and ability to develop ideas.

Many students and academic writers think like the early ship owners when it comes to note-taking.

In the old system, the question is: Under which topic do I store this note? In the new system, the question is: In which context will I want to stumble upon it again?

The slip-box is the shipping container of the academic world.

To achieve a critical mass, it is crucial to distinguish clearly between three types of notes: 1. Fleeting notes, which are only reminders of information, can be written in any kind of way and will end up in the trash within a day or two. 2. Permanent notes, which will never be thrown away and contain the necessary information in themselves in a permanently understandable way. They are always stored in the same way in the same place, either in the reference system or, written as if for print, in the slip-box. 3. Project notes, which are only relevant to one particular project. They are kept within a project-specific folder and can be discarded or archived after the project is finished.

The only permanently stored notes are the literature notes in the reference system and the main notes in the slip-box. The former can be very brief as the context is clearly the text they refer to. The latter need be written with more care and details as they need to be self-explanatory. Luhmann never underlined sentences in the text he read or wrote comments in the margins. All he did was take brief notes about the ideas that caught his attention in a text on a separate piece of paper: “I make a note with the bibliographic details. On the backside I would write ‘on page x is this, on page y is that,’ and then it goes into the bibliographic slip-box where I collect everything I read.” (Hagen, 1997)

The first teaches the formal requirements: style, structure or how to quote correctly. And then there are the psychological ones, which teach you how to get it done without mental breakdowns and before your supervisor or publisher starts refusing to move the deadline once more.

the rough order is always the same: Make a decision on what to write about, plan your research, do your research, write. Interestingly enough, these road maps usually come with the concession that this is only an idealised plan and that in reality, it rarely works like that.

Basically, that is what Hans-Georg Gadamer called the hermeneutic circle (Gadamer 2004).

It accompanies everything: We have to read with a pen in hand, develop ideas on paper and build up an ever-growing pool of externalised thoughts.

By focusing on what is interesting and keeping written track of your own intellectual development, topics, questions and arguments will emerge from the material without force. Not only does it means that finding a topic or a research question will become easier, as we don’t have to squeeze it out of the few ideas that are on top of our head anymore, every question that emerges out of our slip-box will naturally and handily come with material to work with.

I am convinced that the attempt of these study guides to squeeze a nonlinear process like writing into a linear order is the main reason for the very problems and frustrations they promise to solve.

Nothing motivates us more than the experience of becoming better at what we do.

It is the simplest test: We tend to think we understand what we read – until we try to rewrite it in our own words.

The same goes for writing permanent notes, which have another feedback loop built-in: Expressing our own thoughts in writing makes us realise if we really thought them through.

It is not the slip-box or our brains alone, but the dynamic between them that makes working with it so productive.

Give Each Task Your Undivided Attention

less successful ones. The right question is: What can we do differently in the weeks, months or even years before we face the blank page that will get us into the best possible position to write a great paper easily?

Literature note

Permanent note

卡片盒的价值

- 很多小说家会强迫自己每天写作多久以或写多少字,就好像储蓄一样。学术写作除了写之外,还有很多其他的步骤需要花费时间,但是每天写的卡片其实是可以相互链接的内容,这就是复利的力量。[[网络效应]]

Ref

[[Youtube]] 作者访谈 Interview and Q&A with Sönke Ahrens on How to Take Smart Notes - YouTube

作者在 Quora 上的一个回答:Sönke Ahrens’s answer to What is the best way to take notes? - Quora

记下的笔记,依旧是孤立的。利用 [[Zettelkasten]] 的方法将笔记链接起来。

尽可能集中收集你的一切想法、笔记

快速记录灵感,一天之内整理成为笔记。

First, don’t worry too much about the notes you take while you are doing something else. 快速记录 index,避免影响你正在干的事情

as quick notes are only reminders of an idea, you need to turn them (ideally within a day)__ into permanently understandable notes.__ 当天修改成为可以永久理解的笔记。

如何构建系统的一些实践[[方法]]

标准化 Standardize:集中在一个地方保存格式相同的笔记,每一篇笔记有一个唯一的编号。

阐述 Elaborate:思考新的笔记是否和旧笔记相关(相斥、互补、相互修正),并将思考过程清晰记录在新的笔记中。

链接 Connect,大部分笔记方法只是孤立的将笔记分到一个类别中。区分他们之间的相同点或不同点。不要事先将笔记分类,而是通过笔记之间的相互连接聚类成一个主题,从中产生思考感受,从「可以怎么用」来思考。

每一篇笔记都有独立的 ID,新增加的笔记在与它最相关笔记的ID基础上增加编码。

有编码之后,可以更加方便在不同的笔记中应用。比如今天看的文章笔记 id 为 ml001,就可以在日记中写下 ml001。相应的利用 grep 语法能快速查到引用这个id的笔记。

建立 note-sequences,通过这种方法写文章或者书。

笔记以字母排序建立笔记索引,每一次拥有新的主题方向,都可以建立一次索引。

将这些记笔记的方法当成习惯养成。笔记收集 - 建立联系 - 编码存储 - 再联系

其他人的笔记 [[vitamindy]]

又一个读书笔记 How to Take Smart Notes: A Step-by-Step Guide - Nat Eliason

Smart Notes 来取代之前高亮文字,摘要+想法。

高亮浪费时间,高亮的意义在于带来的想法,记录你的想法。

- why did I highlight this?

单纯高亮的文字,脱离语义后没有意义

笔记对你的价值,而不是和书的相关程度

Grab your own copy of How to Take Smart Notes

Get a good notebook for taking notes as you read

Handwrite ideas as you have them while reading, and reference where they came from

- 手写想法+来源

Upload your ^^highlights and ideas^^ once you finish a book

- 看完书之后有足够多的想法吗?尝试去记录哪一些刷新自己的认知?

File those ideas in their most useful contexts

- 对笔记按主题分类,roam 可以使用引用 [[爱]]

Use those ideas to create new works!

- 知识的复利

想法

- 作者知乎上面的文章合理,值的一看,用心的是书中所有的图都是统一的风格绘制。

阅读记录

DONE [[第 2 章推荐系统中的特征工程]]

[[第6章 粗排和重排]]

[[@第7章 多任务与多场景]]

- [[多场景]]

DONE 第 8 章 [[冷启动]]

迁移学习

第9章 评估与调试

[[Progressive Validation]] 持续评估

AB 实验

-

链接: https://neodb.social/book/5xCnITToUrNF6bqUykU3G8

作者的输出方式 #card

電子報:每日發行,持續十三年

Facebook:每日更新,持續八年

YouTube:每日更新,持續五年

寫作:每日三小時以上,持續十一年

出版:每年平均二至三本,連續十年

新作講座:每個月兩場以上,連續九年

为什么要做输出?#card

- 我曾經做過一項實驗,針對三十個讀過暢銷一百七十萬冊的《被討厭的勇氣》的人提出問題:「請解釋阿德勒心理學的定義。」其中能夠完整回答出來的,只有三個人,僅僅只有一成。其餘大多數的人一句話也答不上來,說不出個所以然。[[@被讨厌的勇气]]

输入输出的黄金比例 3:7 #card

- 根據一項針對大學生念書時間當中,「輸入」(念課本)和「輸出」(解題)各自時間佔比的調查發現,輸入和輸出的比例平均大約是7:3。

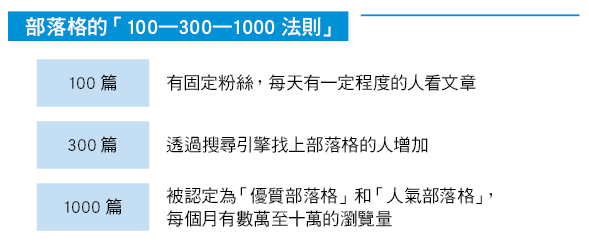

博客文章的 [[100-300-1000法则]] #card

具体

超过 100 篇,每天都会有固定的人来看博客。

超过 300 篇,文章会出现在搜索引擎结果的前几页,有越来越多的人透过搜索引擎找到你的博客。

超过 1000 篇,显示在搜索引擎结果第一页的文章会越来越多,每个月可以达到数万至数十万浏览量以上的点击。

成为注目的交点至少必须维持三年才行(一天一篇文章=1000篇文章)

通过 「Before」+「After」框架写读后感 [[how to read a book]] #card

Before:写读书之前有什么疑惑、困扰

After:读完书如何解决你的疑惑、困扰

- 进一步拆分成「发现」+「TO DO」,接下来通过实践去获得自我成长

通过 「Before」+「After」框架写读后感 例子

Ref

- [[最高學以致用法 (highlights)]]

第1章 特征工程

第1节 特征归一化

第2节 类别型特征

- 通过序列编码、[[One-hot Encoding]]、二进制编码转化成数值型。

第3节 高维组合特征的处理

第4节 组合特征

第5节 文本表示模型

- [[TF-IDF]]

第6节 Word2Vec

第7节 图像数据不足时的处理方法

- 一个模型能提供的信息来自于哪里? #card

- 训练数据中包含的信息

- 模型形成过程中(构造、学习、推理),人们提供的先验信息

- 一个模型能提供的信息来自于哪里? #card

第2章 模型评估

第1节 评估指标的局限性

第2节 ROC 曲线

第3节 余弦距离的应用

- 什么时候使用余弦相似度而不是欧式距离 #card

- 余弦相似度,方向上的相对差异。视频观看时长和在线时长

(1, 10) (10, 100)方向差异很小 - 欧式距离,数值上的绝对差异

- 余弦相似度,方向上的相对差异。视频观看时长和在线时长

- 余弦距离是否是一个严格定义的距离?#card

[[正定性]]、对称性

同一性

- 未归一化前两个向量方向相同,但是模长不同,相似度还是为 0

不满足[[三角形不等式]]

- 什么时候使用余弦相似度而不是欧式距离 #card

第4节 A/B 测试的陷阱

第5节 模型评估的方法

Holdout

交叉验证

自助法 [[Bootstrap]] :-> n 个样本,n 次有放回采样。采样结果为训练集,没有采样到的样本为测试集。

- 样本很大时,测试集中样本占比约 :-> 36.8%

第6节 超参数调优

网格搜索

随机搜索

贝叶斯优化算法

第7节 [[过拟合]]与欠拟合

第3章 经典算法

第1节 支持向量机

第2节 逻辑回归

第3节 决策树

第4章 降维

第1节 PCA 最大方差理论

第2节 PCA 最小平方误差理论

第3节 线性判别分析

第4节 线性判别分析与主成分分析

第5章 非监督学习

第1节 K均值聚类 [[K-Means Clustering]]

第2节 高斯混合模型 [[GMM]]

第3节 自组织映射神经网络 self-organizing map SOM

第4节 非监督学习算法的评估

第6章 概率图模型

第1节 概率图模型的联合概率分布

第2节 概率图表示

第3节 生成式模型与判别式模型

第4节 马尔可夫模型

第5节 主题模型

第7章 优化算法

第1节 有监督学习的损失函数

二分类 0-1 损失,寻找损失的凸上界

[[Hinge Loss]]

-

- [[Problem]] 和下面一种的公式有一些奇怪

[[Cross Entropy]]

回归问题

MSE 平方损失

- 均值回归

- 对异常点敏感

MAE 绝对值损失

- 中值回归

[[Huber Loss]]可导性和对异常点的鲁棒性

第2节 机器学习中的优化问题

凸函数直观解释

- 函数两点之间的连线都不在函数曲面的下方。

凸优化:逻辑回归。

- [[Hessian 矩阵]] 利用 [[半正定]] 特性

非凸优化 主成分分析,矩阵分解、深度神经网络

第3节 经典优化算法

无约束优化问题 [[凸优化]] $$min L(\theta)$$

直接法,目标函数是凸函数,存在梯度等于零的闭式解。

迭代法,一阶法 [[SGD]] 和二阶法 [[Hessian 矩阵]]

第4节 梯度验证

- 利用微元法近似计算梯度,将结果和公式计算出的梯度对比。理论依据[[泰勒展开]]。

第5节 随机梯度下降法

优化问题的目标函数 $$L(\theta)=\mathbb{E}{(x, y)-P{\operatorname{data}}} L(f(x, \theta), y)$$

- 平均损失最小的模型参数

梯度下降法

- 采用所有训练样本的平均损失来近似目标函数

当数据量很大时,梯度下降法需要遍历全部的训练数据,计算量大。

[[SGD]] 用单个样本对模型参数进行更新

小批量梯度下降法

batch 尽量是 2 的幂次

- 充分利用矩阵计算

每次迭代前对全部数据随机排序

衰减学习速率

- 加快收敛速度,同时提高求解精度

- 一开始算法采用较大的学习速率,当误差曲线进入平台期后,减小学习速率做更精细的调整。

第6节 随机梯度下降法的加速

随机梯度下降法:陷入山谷和鞍点

改进

[[Momentum]] 动量,利用惯性冲出

[[AdaGrad]] 历史梯度平方和:更新频率低的参数可以拥有较大的更新步幅。

- [[RMSProp]]

[[@Adam: A Method for Stochastic Optimization]] 一阶矩,二阶矩。相当于是期望

第7节 L1 正则化与稀疏性

- [[Regularization]]

第8章 采样

第1节 采样的作用

第2节 均匀分布随机数

线性同余法

- $x_{t+1} \equiv a*x_t+c\pmod m$

第3节 常见的采样方法

第4节 高斯分布的采样

第5节 马尔科夫蒙特卡洛采样法

第6节 贝叶斯网络的采样

第7节 不均衡样本集的重采样

第9章 前向神经网络

第1节 多层感知机与布尔函数

如果只使用一个隐层,需要多少隐节点能够实现包含n元输入的任意布尔函数?

考虑多隐层的情况,实现包含n元输入的任意布尔函数最少需要多少个网络节点和网络层?

第2节 深度神经网络中的[[激活函数]]

- 为什么Sigmoid和Tanh激活函数会导致梯度消失的现象?

第3节 多层感知机的反向传播算法

第4节 神经网络训练技巧

+

[[Dropout]]

第5节 深度卷积神经网络

[[CNN]]

[[Pooling]]

第6节 深度残差网络

第 10 章 循环神经网络

第1节 循环神经网络和卷积神经网络

第2节 循环神经网络的梯度消失问题

梯度爆炸,对梯度进行裁剪(超过阈值,等比例缩放)

梯度消失

[[ResNet]] 中对前馈神经网络改造

[[RNN]] 通过 lstm 以及 gru 等进行改造

第3节 循环神经网络中的激活函数

为什么不能使用 relu 做为激活函数?

rnn 中,每一层的参数相同,如果 relu 之后处于激活区,那么还是存在连乘的问题。

采用 relu 做为 rnn 的激活函数时,需要 w 取值在单位举证附近。

第4节 长短期记忆网络

第5节 [[Seq2Seq]] 模型

编码和解码

解码方法

贪心法

集束搜索 [[Beam Search]]

第6节 注意力机制 [[Attention]]

- 只有前向信息,防止前后信息的丢失。

第11章 [[强化学习]]

第1节 强化学习基础

第2节 视频游戏里的强化学习

第3节 策略梯度

第4节 探索与利用

第12章 [[集成学习]]

第1节 集成学习的种类

第2节 集成学习的步骤和例子

第3节 基分类器

不稳定的分类器:随机性大

表达和泛化能力

第4节 偏差与方差

第5节 梯度提升决策树的基本原理

第6节 XGBoost与GBDT 的联系和区别

第13章 生成式对抗网络

第1节 初识GANs 的秘密

第2节 WGAN:抓住低维的幽灵

第3节 DCGAN:当GANs 遇上卷积

第4节 ALI:包揽推断业务

第5节 IRGAN:生成离散样本

第6节 SeqGAN:生成文本序列

第14章 人工智能的热门应用

第1节 计算广告

第2节 游戏中的人工智能

第3节 AI 在自动驾驶中的应用

第4节 机器翻译

第5节 人机交互中的智能计算

知识资产

- 是指一个人获得教育,技能和知识等资源的机会。比如学位证、专利著作或者举止习惯。

知识管理

- 帮助我们更高效的获取、组织和有效利用知识的一套流程

[[知识管理的误区]]:囤积癖、墙头草、工具控、输出怪

本书分享记笔记的三种方法

用自己的话记笔记

用标签为笔记分类

通过回顾持续刺激

卡片笔记的四个特点

原子化

标准化

- 指用一套标准方式进行记录,确保笔记和笔记之间的格式,连接方式,分类方式相同。

网络化

动态化

- 定期整理和维护笔记

[[Dozen/如何复盘]] 《陈云文选》关于如何才能少犯错误的主要方法可以概括为三个: 交换 、 比较 、 反复

交换 #card

交换正反两面意见,让自己的视角更全面。

值得注意的是,收集反对信息后,如果这些信息正确就改进,如果错误就驳倒。

只有这样,一个人的认识才能更接近客观事实。

交换是为了 更全面地认识事物 ,比较则是为了更好地 判断事物的性质 ,用来了解事物的发展程度、要害和本质。

重复上面两步,既是 认识 的过程,也是 实践 的过程。在此过程中,坚持 正确的 ,改进 错误的 。

高亮后如何自我提问,增加笔记的摩擦力问问我为什么感觉不错

问问自己将来能在哪里用;

问问自己是否见过或做过类似的事情。

“这个观点和传统观点有什么不同”

“我对这个观点有什么疑问”

“这个方法适用于什么场景下的什么问题,不适用于什么场景下的什么问题”

如何记录情绪 [[Life Log]]

精练笔记

Light 对邓小平时代的精练笔记

- 什么是“实事求是”? #card

摆脱意识形态的束缚;

承认令人不快的事实;

实践是检验真理的唯一标准。

- 什么是“实事求是”? #card

[[Q - 笔记需要分类吗?]] 分类是让自己更容易找到信息,适合自己的分类是从笔记中生长出来的。

分类的目的是什么?答案很简单,分类是为了让“自己”更容易找到信息,而不是别人。换句话说,对于别人来说有用的分类方式,可能对我们自己并不适用。

到这里你可能觉得有点[[反常识]]。的确,过去提到标签或分类,我们总觉得应该借鉴某种客观的分类体系,然后把笔记都分门别类地放进去。就像在盖图书馆之前,我们就应该知道分成多少区域,在盖医院之前,我们就应该知道分成多少科室一样。

但前面的案例告诉我们:

第一,不要机械照搬外部的分类,因为这并不符合你自己的提取习惯——就像大多数人不会根据图书馆的分类方式来整理自己的书架。所以大胆一些,根据你的主观需求为笔记打标签就好。

第二,不必试图一次性规划好标签分类体系,而要允许它自然生长出来。刚开始打标签的时候,或许你会觉得有点乱。但是别担心,你的标签体系会随着认知加深而逐渐生长出来。

基于[[PARA]]设计出[[IARA]],把笔记分为个人的领域、兴趣、项目、归档四大部分。

- 项目中关键信息需要和其他人同步,更适合记录在公司内部的协作软件中。个人笔记记录自己的思考、决策和结果,用来沉淀有价值的经验。

怎样更好的回顾记录?

每次记录新的笔记时,重新熟悉相关的笔记,然后再记录新的内容。 #card

- 望岳投资南添的例子,假设他要记一条有关电动车领域的笔记,正式记录前他会点开对应的标签,翻看此前关于这个领域的笔记,思考即将记录的内容和之前记录的内容是否有冲突或关联。这样回顾的好处是,他不但可以加深对相关笔记的印象,还能快速建立起笔记之间的连接。

同步思考一些问题 #card #incremental #depth-1

这条笔记和我最近遇到的什么问题有关? #card

- 我早期读企业家谢家华的自传《三双鞋》,做了很多笔记。某次我回顾到下面这条关于“客服”问题的笔记,同时也在想,这跟我最近遇到的什么问题有关?

关于这条笔记,我可以补充什么新实践或新思考? #card

- 下面这条关于时间管理的笔记,是我某次听播客时记录的。之前我做事总是容易失焦,导致重要的事情得不到及时解决,所以后来我干脆买了一堆便笺贴在墙上,确保自己一到办公室就能看到近期重点项目的重要节点。回顾这条笔记时,我把自己的这些实战经验补充在了后面,促进理解,加强记忆。

这条笔记和其他哪条笔记有关系?

待整理

如何提出有价值的问题

重要的不是答案,而是一个好问题。而所谓“好问题”,其实源于你自己,源于你的经历、你的偏好、你的期待、你的兴趣……只有拿着自己的真实问题去搜集信息,才算掌握了获取信息的主动权。

2024-01-01 09:24:02

[[项飚对于工作意义的定义]]

2024-01-01 09:24:49

主动监控,保持质疑

2024-01-01 09:25:01

方法一

获取优质信息的第三条原则叫作:主动监控,保持质疑。它的意思是,对于搜集到的信息,无论是书里的名言也好,还是专家的建议也好,我们都不要被动地默认接受,而是要主动在大脑里增加一道监控程序,对它们保持质疑。

你可能觉得,这个建议说起来容易,做起来难,毕竟我们注意力有限,不可能监控所有信息。针对这一点,我有个小技巧分享给你,你可以提前设置一些“触发词”,重点监控这些词语,比如“绝对”“肯定”“一定”“永远”“所有”……当这些“言之凿凿”的词语或语气出现的时候,你就要多问一句:“真是这样吗?”让自己重新审视信息。

2024-01-01 09:25:26

除了提前设置“触发词”,如果你想更进一步,我还有第二个技巧分享给你。面对来自他人的经验,你可以设置一个监控问题:这个经验的完整逻辑是什么?适用场景是什么?只需多问一句,你就有可能收获完全不同的信息。

一个典型使用场景是金句。比如,巴菲特有句著名的话:“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。”这句话有道理吗?有,逆向思考往往有意外收获。但它适用于所有场景吗?并不。因为别人贪婪并不意味着高估,别人恐惧也不代表着低估。如果我们只是记住这句话,然后据此去投资,大概率也是血本无归。

而如果我们能多问一句:这个经验的完整逻辑是什么?就可能得出如下答案:

1.价格(市场情绪)和价值是两个独立值;

2.市场情绪往往极端演绎,于是价格也总是偏离价值;

3.当市场情绪极端时,不妨试试逆向思考,或有机会;

4.别人的贪婪和恐惧,只是一种信号,而非标准。

你看,在他人分享的经验里,通常隐藏了许多背景信息及其适用场景。因此,我们不妨多问一句,获取更多有价值的信息。做到了这一点,我们就不会止步于看似深刻的金句或经验,而是能够主动切换场景,不断跳出自己的立场,降落在粗糙的地表上,看到其他视角的考量,从而打破信息茧房。

2024-01-01 09:29:43

学习观里面类似的是什么

削减利用你情绪的信息源

第一个方法叫作,削减利用你情绪的信息源。

什么是“利用你情绪的信息源”?比如,“震惊!会被 ChatGPT 取代的 30 个岗位,其中有你的吗?”类似这种标题的信息,我们每天或多或少都会看到一些。

2024-01-01 09:30:22

削减让自己过于舒适的信息源

除了削减利用你情绪的信息源,削减信息源的第二个方法叫作,削减让自己过于舒适的信息源。

这一点是我们从好友 Mien 身上获得的启发。有一次和 Mien 聊天,她说她会取关一些让自己读起来很舒服的公众号。这让我们很好奇,既然读得舒服,那就继续读呗,为何要取关呢?

她回答说:“觉得舒服,意味着这些内容或观点你已经很熟悉了,但同时也意味着没有增量信息,只是情绪按摩。如果接触的信息源都是让自己很舒服的,那么长期下来,我们就会疏于关注舒适圈以外的信息,培养出某种惰性。”

2024-01-01 09:31:10

对于做笔记方法类笔记的排斥,大部分原理都知道,没有找到合适自己场景的方法

怎么识别“让自己过于舒适的信息源”呢?一个简单的办法是,问自己一个问题:这则信息能让我获得什么样的新知或启发?比如,你读了一篇文章,标题叫作《高效能人士都会关注的五个细节》或者《上进的人都在遵循的十条法则》,这时候问问自己:这篇文章给我带来了什么新知或启发?如果你发现,这些信息只是让你觉得“没错,我就是这样的高效能人士”或者“你看,我就是这样上进的人”,它大概率属于让你过于舒适的信息源。

2024-01-01 09:31:33

削减信息源的第三个方法叫作,削减缺乏具体事实的信息源。

何谓事实?事实指的是客观存在,并可以被证实的信息或情况。比如“水在标准大气压下达到零度会结冰”,这就是一个事实,不受个人感情、偏见或观点的影响。但许多时候,我们获取到的信息只是伪装成事实的观点而已。比如,许多对大公司、知名产品和名人进行分析的文章中,都充斥着大量的观点。这些文章搭配一些春秋笔法,让人读起来就像看小说一样过瘾,但实际上并没有提供任何事实。我们如果把这样没有依据的观点当作事实,就会造成许多决策失误。

2024-01-01 09:32:06

那么如何判断信息源中是否含有事实呢?你可以观察里面是否包含具体且长期的实践,以及作者的判断是基于上述实践,还是粗暴的主观判断。

2024-01-01 09:32:43

削减信息源时,请记得一句话:越低级的信息,越是充满了主观判断和结论,以此降低接收者的思考难度;而越是高级的信息,越是充满客观事实,尽量避免下判断,将判断的任务交给接收者。

2024-01-01 09:34:39

什么是一个好问题,为什么每次让你提问,你觉得自己的问题不行

那什么才叫一个好问题呢?举个例子。你想知道如何在海外推广产品,不要直接问对方“你们怎么做海外推广的啊”。你可以问得更具体一些,甚至可以先分享一些自己的观点和经验,比如:“你们在海外推广产品时,主要用了哪些付费推广渠道、哪些免费渠道?我们的做法是……你们怎么看?”一个好问题,一方面要能提供丰富的背景信息,另一方面要有清晰的边界,越具体越好。

2024-01-01 09:35:21

把他人作为信息源时,如果你想获得更优质的信息,还有三个要点需要注意。

第一个要点是,听实践者讲述事实时,留意他在叙述过程中提及的细节。

你会发现,其实真正了解大局的实践者并不会天天谈论宏大的叙事。他们充分了解一个又一个看似枯燥的细节,并且通晓这些细节之间的微妙关系。如果有兴趣,你可以去读一读巴菲特每年写给股东的信。你会发现,他不是靠着踢踏舞、看报纸和喝可乐就成了股神,而是对整个投资市场了如指掌。他从枯燥的细节中反思过去,并挖掘新机会。而对我们来说,这些充满细节的事实信息,远比那些充满戏剧性的宏大叙事更有启发。

2024-01-01 09:41:59

为什么问不出好问题,视角太少?

培训过程中我就发现,面对同样的信息,一个人拥有的视角越多,那么他收获的有价值的知识就越多。

比如在学习如何使用关东煮机器时,如果只是带着店员视角,那么你获得的可能只是如何给机器开火、如何清洗机器之类的知识;而如果你能同时为自己预设一个经营者视角,那么你就可以通过观察和提问获取更多信息。例如关东煮食材保质期往往比较久,这样报损率才低;不同食材在滋味上要能相互促进,有的负责放味,有的负责吸味,这样做出来才好吃;机器的操作步骤要非常简单,不要求什么厨艺,这样才能降低招人的难度……

不仅如此,你还可以从供应链管理人员的视角看,关注每种食材的供应者是谁,成本有多少;你还可以从人力资源管理的视角看,关注如何采用更标准化的机器来降低培训难度,等等。

你看,面对同样的信息,如果只拥有店员这一种视角,那么你只能获取极其有限的知识;而如果能从多个视角来观察和理解眼前的信息,你就能获得N份知识。

你可能会觉得,拥有多元视角固然有益,但转换视角并非易事。确实,就像并不是会背微积分公式就能熟练应用那样,转换视角也需要我们不断练习。以下是三种常见的练习方法,希望可以帮你从0到1,学会转换视角。

2024-01-01 09:43:39

方法一:考察概念

第一种转换视角的方法是“向下看”,挖掘“地表以下”的信息。其中很典型的一种应用叫作:考察概念。

关于考察概念这件事,Light 提过一个观点:“即便是简单的信息,一旦对其进行概念层面的考察,我们也可能会发现,自己其实对它一无所知。”

2024-01-01 09:44:12

向下看的例子,如何正确认识gpt的方法

比如 2023 年年初,许多人都在探讨“ ChatGPT 是否会替代自己的工作”,相关信息多如牛毛。如果只盯着问题的表面,我们心里肯定恐慌。但其实在哲学家维特根斯坦看来,我们应该先问“是什么”,再问“是不是”。

维特根斯坦所说的“是什么”和“考察概念”很像。如果仔细考察上述问题里的概念,你会发现许多模糊的地方:

1.“ChatGPT”指什么?是指 ChatGPT 这个应用,还是指 ChatGPT 背后的GPT-3、GPT-3.5或者更先进的技术?是专指以 GPT 为代表的 LLM(大语言模型),还是泛指 AGI(通用人工智能)?

2.替代什么样的“工作”?是文员、律师、作家、教师?还是程序员、导演、记者?这些工作有何异同?

3.以什么样的“方式”替代?是直接碾压式替代,还是渐进式替代?是彻底替代,还是只能替代一部分?

4.……

如果不能清楚地界定这些概念,那么一个人就算花再多精力去解答会不会被替代的问题,也很可能是缘木求鱼。

让我们继续聚焦于 GPT 这个概念,GPT 本身是 Generative Pre-trained Transformer 的缩写,指一种特定的大语言模型。这意味着它并不是先知,也不是搜索引擎,而是根据概率让所有的对话能“继续”下去。了解到这一点后,我们就不应该指望 2023 年年初的 GPT 能够给出大量靠谱的决断,反而要考察它给出的答案是正确的还是胡编的。

进一步考察,我们会发现 2023 年年初的 GPT 更像是一个聪明的本科大学生,可以像助理一样帮我们提供参考信息,但不能独立完成工作。考察到这一步,我们也就不再那么恐慌了,而是要思考:这么好的助理能帮我做什么事?

你看,如果我们不搞清楚关键概念就行动,比如马上创业,all in(全部押进)LLM,或者立即报名 ChatGPT 培训班,看似努力,却容易迷失其中。而如果提前把概念考察好,我们就会发现更多背后的信息,发现一片新天地,提出更多好问题。

2024-01-01 09:48:10

方法二:寻找范式

第二种转换视角的方法是“向上看”,抽象一层,寻找可迁移的范式。

何谓范式?简单来说就是各个领域里被大家公认的观念、理论或方法。面对同样的信息,如果能带上“寻找范式”的视角去看待,你会发现,很多信息看似和自己关系不大,却也能带来宝贵的启发。

2024-01-01 09:51:01

方法三:顺藤摸瓜

第三种转换视角的方法是“向四周看”,找到与你关注的信息相关联的关键线索。其中一种典型应用就是顺藤摸瓜。

我曾经有个不好的读书习惯,即讨厌看后记、附录、引文、注释等“边角料”信息。后来我发现,无论是书、演讲,还是文章,其中的每一条信息都不是孤立存在的,而是嵌在一个更大的知识网络里。而连接整张网络的,正是那些看似不起眼、曾被我看作“边角料”的信息。面对这些信息,如果能顺藤摸瓜去探索,我们会有更多收获。

除了附录、引文等信息,我还会特别留意自己所关注的信息中出现的“人”“概念”和“事物”,把它们作为线索,顺藤摸瓜,探索更多相关信息。

2024-01-01 09:52:23

接下来,我们就来为你分享记笔记或知识管理最重要的两条心法:第一,以我为主;第二,持续不断。

2024-01-02 20:19:04

记笔记的出发点,在于解决现实问题。而现实问题的提出,则需要从自己所处的环境、所做的事情出发去寻找。好的问题像北极星,能指引我们不断探索答案。而没有问题的各种积累,则像毫无目的地垒墙,让我们白白浪费力气。

截至今天,flomo 的开发还在继续,我当年提出的那个问题(如何让 flomo 为更多人带去有价值的帮助)也还没有最终答案。但正是这个长期而具体的问题,像北极星那样不断推动我继续向前,不断学习和实践。

2024-01-02 21:04:22

如何坚持写四年和算法相关的知识库?

自 2017 年起,我开始维护一个关于产品的知识库——“产品沉思录”,分享与产品有关的文章,每周更新一次,七年间几乎没有中断,从未重启。这七年的持续积累,为我带来了什么价值呢?

·不但帮我解决了工作上的许多问题,还促使我整理出好几套对外分享的课程;

·让我有机会认识了许多各行各业的朋友,拓展了书本之外的知识;

·有的知识间接塑造了 flomo 的理念,有的知识成为写作本书的原始素材……

其实我最想跟大家分享的不是这些价值,而是一件亲身经历过才知道的事情——这些价值不是在我做“产品沉思录”几天或几个月之后就显现的,而是从第四年开始,才陆续涌现出来。也就是说,如果没有前三年持续不断的积累,那么我也无法享受这样的知识复利。

2024-01-02 21:08:11

控制自己的主观意愿

个例子。如果想通过记笔记积累知识,那么我们就不该以完美的自己为标准,设置一个难以企及的目标,比如要求自己日更几千字,或者每年读上百本书。相反,我们应该设置上限,让自己每天记录或读书的数量尽量不超过某个值,比如每天写三张卡片或者读两页书——就像阿蒙森团队每天前进的距离一样,以最差的状态为参照来设计目标,留出余裕。这样,在精力不够的时候,我们可以因为目标不高而继续坚持;而在精力充沛的时候,也不至于一下子耗尽热情。

你看,“确定好目标之后,应该竭尽全力去完成”似乎是大多数人的共识,但我们做许多事情都是刚开始热情高涨,坚持不了多久就草草收场。当达到一个目标需要的时间足够漫长时,“冲锋”并不可取。就像我们要减肥,不能指望连续锻炼一星期就把体重减下来——这样做除了会让我们产生强烈的逆反心态,不会带来任何其他好处。而设置上限,就是让我们不要轻易去满足那些“脉冲式”的欲望,这样我们才能保持欲望的小火苗,有持续的动力去不断积累。

商起源

《诗经·商颂·玄鸟》对契降生的描写是:“天命玄鸟,降而生商。”

- 玄鸟,喻指上帝(天)和商人之间的独特媒介,至于是什么鸟,则有燕子和凤凰等不同解释。

《诗经·商颂·长发》则是:“有娀方将,帝立子生商。”

- 有娀是简狄所在的部族,“有娀方将”是有娀氏将要兴起之意。

为什么需要祭祀

以色列考古学家吉迪·谢拉赫认为,在“早期国家”或“复杂酋邦”阶段,社会开始变得更复杂,王权刚刚出现,统治者发现自己的统治体系还不够发达,急需借用一种强大的机制来维护权力,从而导致人祭宗教和战俘献祭行为的产生。

为何战争与人祭可以铸牢新兴王权,吉迪却没有多谈。

结合前文对新石器末期到中商这上千年人祭历程的梳理,本书认为可以从两方面来理解:

理论层面,王的大量献祭(意味着他获得神的福佑)是王权融合神权的标志;

现实层面,战争让本国族的民众团结起来一致对外,从而更巩固了王的权力。

大都无城

新宫殿区坐落在洹河弯内侧,今安阳小屯村北,“殷墟博物苑”所在地。

营建新宫殿时,武丁抛弃了之前的“城池”都城模式。他可能不相信商朝都城会受到外来威胁,认为与其耗费庞大的人力夯筑城墙,不如主动对外扩张。武丁规划的宫殿也不再是封闭的大院落,而是若干座彼此独立的大型建筑,皆有厚达1米的夯土地基、木柱框架结构和厚重的夯土墙,足以抵抗地震,且分散的单体结构也更利于防火。

商王朝留下了众多遗址、文物以及累累白骨,那么,这个身居华夏文明源头的王朝是如何运作的?商王如何解释自己的权力来源?他的臣民对此又是如何理解的?

- 在商人的眼里,世界是冷酷的,充满暴力、杀戮、掠夺和不安全。他们不认为鬼神有明确的善恶观念,或者说,商人本没有明确的善恶观念,自然也不会想象鬼神能有。商人认为鬼神会随时、随意给任何人降下灾难,大到灾荒和战乱,小到生活中的各种不如意,都有鬼神在背后操纵,即便是商王也难免。

层累地造成的中国古史

- 史学大家顾颉刚称这种现象为“层累地造成的中国古史”,意思是说,越晚产生的传说,反倒在神谱里面越古老,就像人们堆柴堆,“后来者居上”。因为时代越晚,各族群的祖先传说就越是逐渐汇总到一起,这时,各自的先祖孰先孰后以及谁比谁厉害就成了问题。因此,为了制造更大范围的身份认同,就只能创作更古老的先祖,给各族群增添一位共同的始祖。先祖诸神的关系和谐了,世间各族群的关系才能和谐。

《易经》里为何会有这么多周人生活的真实记录?这便涉及周昌创作《易经》的目的:研究各种事物背后的因果联系,最终建立一套翦商的理论和操作方法。

先说最古老的所谓伏羲“八卦”。有四对卦,分别是乾和坤,坎和离,震和艮,巽和兑;各有代表图案,被称为“卦象”,由三根表示阴阳的“爻”组成,一根直线代表阳爻,两段半截的线代表阴爻。

东周时的学者说,这是宇宙间的八大元素:乾代表天,坤代表地;坎代表水,离代表火;震代表雷,艮代表山;巽代表风,兑代表泽(沼泽)。(《周易正义·说卦卷九》)至于伏羲或者周昌时代的人是不是这么理解的,就不好说了。

再来说六十四卦。卦象由两个八卦上下重叠组成,一共有六十四种,都有六个爻。假如是两个八卦的乾叠加,就仍叫乾卦,以此类推。但不一样的八卦互相叠加,就需要起新的卦名了,比如,震下坎上,叫屯卦。

六十四卦的每个卦都有一条简短的解说词,这被称为“卦辞”;相对的,卦里的每个爻也都有一条“爻辞”。概而言之,《易经》是由六十四卦的卦名、卦象、卦辞和爻辞组成的。

《易经》并非文王专门编写的算命教材,而更像是他自己的练习簿,所以内容驳杂,有大量的私人琐事。从萌生翦商之念始,文王就反复将其代入和推算,并随时验证、修订和增补,希望总结出一套最精确的占算方法,而最终目的,当然就是在消灭商朝的战争里运用这套预测技术。

从现代人的视角看,文王周昌为翦商而推演的“理论”,或许可以分为以下三个层面:

一,宗教的,即他对商人“上帝”概念的重新诠释和利用。文王的身份类似犹太教的摩西、伊斯兰教的穆罕默德,身兼部族政治首领与神意传达者两重职能。

二,巫术的,即他在《易经》里对商朝施展的各种诅咒、影射与禳解之术。在上古初民时代,这些行为往往和宗教混杂在一起,不易区分。

三,理性的,或者说世俗的,即各种“富国强兵”的策略和行师用兵的战术。

从考古来看,商朝一直繁荣的人祭和人奠基到西周建立时却戛然而止。文献和考古两相对照,本书推测,这场重大变革发生在周公辅政时期。

这场变革几乎从未被历史文献提及,甚至商代无比“繁荣”的人祭行为也没有被记录。那么,周人为何要掩盖商人的血祭宗教,以及这个宗教是如何被消灭的?

商人的血祭宗教是被周公终结的,但周公所做的远不止于此,他还要抹杀关于它的记忆,防止它死灰复燃。

而忘却是比禁止更根本的解决方式。为此,首先必须毁灭殷都,拆分商人族群,销毁商王的甲骨记录;其次,自古公亶父以来,周人曾经为商朝捕猎羌俘,这段不光彩的历史也应当被永久埋葬;再次,长兄伯邑考在殷都死于献祭,他的父亲和弟弟们还参与并分享了肉食,这段惨痛的经历也必须被遗忘。

成王亲政第五年,第二次东夷战争结束后,成王和母后东返,途中经过成周洛阳小住了一段时间。在这期间,有一位贵族曾获得成王的接见,之后更是专门制作了一件青铜尊,这就是因“宅兹中国”的铭文而著称于后世的“何尊”。这也是目前发现的“中国”一词的最早记录,它在当时的意思是“中原之地”。

周社会是典型的身份世袭制,周王任命朝廷高级官员(卿)的选择范围很小,基本由十几个显赫的家族世代占据着朝廷主要官职。而且,官职本身并没有薪俸,全靠自家封邑收入,做官只是可以给他们提供获得更多封邑的机会。各诸侯国内部的权力结构也类似,但规模要比镐京朝廷小很多倍。

就这样,随着统治阶层的繁衍,周朝特色的贵族制度逐渐得以形成,其中,最首要的是“宗法”家族制,核心则是嫡长子一系的独尊地位。

一,周朝各姬姓诸侯(被分封的王室亲属)对周王的效忠服从,是家族兄弟(及其后人)对嫡长兄(及其嫡系后人)的服从。

二,在各诸侯国内部,太子之外的公子被分封为世袭大夫,大夫再繁衍和分封出“士”。

三,非周族的异姓诸侯和贵族则通过婚姻关系被纳入家族结构中。周王尊称同姓诸侯国君为“伯父”,称异姓诸侯国君为“伯舅”(当然必须是曾经和周王室有过联姻关系的),伯代表排序。

这套基于血缘宗法制的贵族等级和封建政治秩序,周人称之为“礼”。不同等级的贵族使用相应的车马、住宅、衣服、乐器、玉器、酒器和食器组合,丧礼和随葬品也以此类推。各种典礼仪式上,比如朝见天子、祭祀和宴会等,入场顺序以及站或坐的位置由相应的等级身份决定。

典礼可以在不同层次举行,如诸侯国或大夫家,但基本原则一致。贵族的冠礼、婚礼、丧礼和祭礼也都有各等级的标准规范,几乎所有礼仪场合都有乐队伴奏,而乐队的规模和演奏的乐曲也都有相应规范。所以,周人贵族文化又被称为“礼乐文明”。

当然,春秋的人祭回潮并未成为主流,可能有以下两个原因:

其一,战国时期的社会重组和政治变革。由于列国兼并战争的威胁日渐增加,各国都进行了变法运动,废除贵族制,实行君主集权和官僚制,国家的首要目的是富国强兵,在国际竞争中获胜。而这需要官僚机器用理性、功利的方式管理社会,人祭自然属于不可容忍和必须取缔的行为。

战国初期魏国西门豹治邺的史事,呈现的就是新兴官僚政治和民间传统文化的碰撞。当时邺县还有“为河伯娶妇”的风俗,本质上是把少女奉献给漳河水神的人祭行为。邺县在殷墟以北15公里,所以这种风俗很可能是殷商宗教的残余。到西门豹时代,普通的邺县人已经不愿为祭祀承担如此高昂的代价,只是苦于无法对抗地方精英“三老”和女巫联手主导的民间权力结构。为此,时任邺令的西门豹表面上遵循本地宗教理念,实际却找借口把女巫及其弟子和三老先后投入了漳河,从此,这里再无人敢复兴人祭宗教。

- 《史记·滑稽列传》褚少孙所作增补。虽然秦汉之后的王朝法律已经不允许猎俘杀祭,但人祭宗教也曾在民间迁延了较长时间。直到汉魏时期,宋襄公曾经献祭的“次睢”神社仍存在,又被称为“食人社”;也有祭祀者会花钱雇穷人充当人牲,祭祀时把人牲捆绑在神社前,如同屠宰的牲畜。不过从文献记载来看,也许汉魏时的人祭只是程序性表演,而非真正杀人、食人。参见《续汉书·地理志》注《博物记》曰:“县东界次睢有大丛社,民谓之食人社,即次睢之社。”《艺文类聚》卷五九引《从征记》:“临沂厚丘间,有次睢里社,常以人祭,襄公使邾子用鄫子处。相承雇贫人,命斋洁,祭时缚着社前,如见牺牲,魏初乃止。”

其二,以孔子为代表的儒家逐渐兴起,开始提倡仁政和爱人。当时还有制作陶人俑随葬和埋入祭祀坑的习俗,结果遭到孔子诅咒:“始作俑者,其无后乎!”孟子对此的解释是,孔子讨厌这种模拟用人殉葬的行为,“为其象人而用之也”。(《孟子·梁惠王章句上》)和多数人不同,孔子的职业是整理上古史的学者,他很可能是在晚年破解了商周之际的一些隐秘往事,担心用陶俑随葬会唤起人们对人祭时代的记忆。

后世人对周公的认识,有事功和制度文化两方面:事功,主要是周公辅佐成王、平定三监之乱,为西周王朝奠定开局;制度文化,主要是周公“制礼作乐”,确立西周的政体,包括诸侯列国分封格局和贵族等级制度。在考古发现商朝的遗址与人祭文化之前,人们对周公的理解只能达到这种程度。

- 但事实上,周公最重要的工作是消灭商人的人祭宗教,以及与之配套的弱肉强食的宗教价值体系。他不仅阻止了周人模仿和继承这种宗教文化,也在殷商遗民和东夷族群中根除了它。尤其关键的是,周公还抹除了与商朝人祭有关的记忆,甚至也隐藏了自己禁绝人祭行为的种种举措。这是为防止人祭宗教的死灰复燃和卷土重来,也是为掩盖周人曾为商朝捕俘人牲的那段不光彩的历史。

为了填补人祭宗教退场造成的真空,周公发展出了一套新的历史叙事、道德体系和宗教理念。这主要体现在《尚书》的几篇诰命中:

一,淡化商人对“帝”的崇拜。在商朝末期,“帝”已经和商王身份重叠,商王具有“帝”的神性。但周灭商后,王已经不能身兼“帝”之名号,对周人来说,帝在高高的天庭之上,不会化身为世间凡人。

- 虽然我们还不能完全确定这个原则就是由周公确立的,但从《尚书》的几篇诰命可以发现:在对殷商遗民讲话(如《多士》)时,周公会频频引用上帝的命令来威吓和诱导商人,这是因为商人格外信奉上帝,只能因势利导;但在对周族自己人讲话时,如册命弟弟周封为卫侯的三篇诰命,周公却极少谈到上帝,尤其是对族人谈论现实和规划未来时,他从不动用上帝进行论证,更不涉及其他的神灵。这显然是一种有意识地 “敬而远之”,让现实和神界保持距离。从这些迹象看,周朝人“疏远”上帝或其他诸神的传统的确是由周公奠定的。

二,为减少神界对现实的干预,周公会尽量用“天”的概念来代替“帝”,因此,上帝发布的命令(“帝命”)变成了含糊的“天命”。

天命的观念在后来的中国一直存在,但人们已经忘记了它的缘起。“天”无形无像,无言无行,不容易被赋予拟人化的个性。在《诗经》里,上帝曾频频给文王下达命令,如命令文王攻打崇国,武王灭商据说也是来自上帝的意旨,但后世周王已经无法接收神界的具体指示,所以改称为“天命”后,它变成了一种更为抽象的、近乎隐喻的道德规训。

- 杜勇:《尚书·周初八诰研究》,中国社会科学出版社,1998年,第206页。另,在《尚书·盘庚》中,盘庚的发言中也有“天命”,但陈梦家认为,“商人称‘帝命’,无作天命者,天命乃周人之说法……此亦战国宋人之拟作”。参见陈梦家《尚书通论》,中华书局,1985年,第207页。本书认为,《盘庚》中的“天命”可能有西周之后的改动,但该文主体仍是盘庚时代的作品。

当然,周公时代还不可能有科学主义的无神论认知,神界即使被放置得比较远,也不会和王朝政治完全绝缘。比如,西周的王就被称为“天子”,也就是天的儿子,而这是连商代甲骨文也没有的词,但无论怎样,“天”还是过于含糊,周人及其以后的历代王朝从未给“天子”增加更具体的神性定义与功能。即便秦始皇使用“皇帝”尊号,其直观用意也是强调自己和六国之王的不同,虽有强调王者尊贵的这一层神性之意,但也使“帝”落入凡尘,并不比“天子”概念更神秘。

- 周公这方面的理论主张在《尚书·无逸》篇中体现较多。

三,周公宣称,王者应当爱民、德治和勤勉,这样才会受到“天命”青睐,长寿享国;如果王者残暴对待庶民和小人,天命就会转移到更有德的候选君王身上,从而改朝换代。

因为周公掐断了神对人间的直接干预,这意味着华夏世界不会再有主导性宗教,以神的名义颁布的道德律条(如摩西十诫、佛家五戒)也无从产生,所以周人必须另行寻找一套用于世俗生活的道德原则。这种世俗道德的原理,是“推己及人”,也就是把自己放在他人的位置上考虑,从而决定自己对待他人的方式。

- 周公的办法是对《易经》进行再解释,具体方法则是在文王创作的卦爻辞后面加上一段象传进行说明。象传不再鼓励任何投机和以下犯上的非分之想,全是君子应当如何朝乾夕惕,履行社会责任的励志说教,和文王卦爻辞的本意完全不同。 比如,乾卦的象传是“天行健,君子以自强不息”,坤卦的象传是“地势坤,君子以厚德载物”,远比文王卦爻辞清晰易懂,而且富于积极和励志的色调。

“六经”具体是指《诗经》《尚书》《仪礼》《乐经》《易经》《春秋》。其中,《诗经》《尚书》《易经》包含大量商周易代时期的史料。在“六经”成书之前,社会上传抄流行的主要是单篇文章,真伪混杂,质量良莠不齐。为此,孔子选择了最可信且符合周公精神的汇编成书,而不符合这两点的篇章就逐渐失传了

《诗经》记载了周族从姜嫄、后稷以来的多篇史诗,包括周族早期历史、文王确立翦商大计、武王的灭商战争、周公平定三监叛乱以及对商文化的改造等,属于经过周公修订的官方正式版本。

书是文献之意,《尚书》就是古代的文献。按时间顺序,《尚书》分为《虞书》(尧舜禹时期)、《夏书》、《商书》和《周书》。在收入“六经”之前,《尚书》中各篇都是单行本,基本规律是越古老的越不可信,内容大都是西周及之后的人按照周公重写上古历史的精神,虚构了尧舜禹和夏商时期的很多帝王故事和讲话稿,基本是周公式的道德说教,不具备史料价值。当然,也会有个别真正的商代文献,比如盘庚迁都的讲话稿,内容上和周公精神抵触不大,或者已经被周公授意删削过,所以保留了下来。总之,这些真真假假的篇章被孔子分别收入了《尚书》的《虞书》《夏书》和《商书》部分 。

当然,孔子编辑“六经”的作用不止于此,其中还保存了从西周创立直到孔子时代的文化成果,这就是周人贵族社会的诗歌(《诗经》)、礼俗(《仪礼》)和历史(《春秋》)。

概而言之,周公时代变革的最大结果,是神权退场,这让中国的文化过于“早熟”;战国时代变革的最大结果,是贵族退场,这让中国的政治过于“早熟”。而在其他诸人类文明中,神权和贵族政治的退场,都发生在公元1500年之后的所谓近现代时期。

现在是不是由过去所决定的?

弗洛伊德 原因论 : 现在是由过去所决定的 , 而过去无法改变。

+ 反驳 :-> 如果过去决定一切,而过去又无法改变,那么也就说明现在无法改变。[[阿德勒]] 目的论 #card

- 过去的经历不会影响现在,从经历中发现符合自己目的的因素才会影响现在。决定我们自身的不是 过去的经历 ,而是 我们赋予经历的意义 。

[[人的烦恼皆源于人际关系]]

- 过去的经历不会影响现在,从经历中发现符合自己目的的因素才会影响现在。决定我们自身的不是 过去的经历 ,而是 我们赋予经历的意义 。

人际交往产生自卑感和自卑情节

-

自卑感:一个人学历不高,如果他认为自己学历低,所以要加倍努力。

自卑情节:一个人认为自己之所以不成功,是因为自己学习低。

-

[[课题分离]]

- 如果一味寻求别人的认可、在意别人的评价,那么最终就会活在别人的人生中。

共同体

[[人生是一连串的刹那]]

+

阿德勒主张目的论,其心理学分析路径就抛开了人过往的历史包袱,着眼于眼前、现在,从而把解决问题的办法导向积极的、光明的一面。

越自负的人越自卑

哲人:而且,对自己的学历有着自卑情结,认为“我因为学历低,所以才无法成功”。反过来说,这也就意味着“只要有高学历,我也可以获得巨大的成功”。

青年:嗯,的确如此。

哲人:这就是自卑情结的另一个侧面。那些用语言或态度表明自己的自卑情结的人和声称“因为有A所以才不能做到B”的人,他们的言外之意就是“只要没有A,我也会是有能力、有价值的人”。

青年:也就是说“要不是因为这一点,我也能行”。

哲人:是的。关于自卑感,阿德勒指出“没有人能够长期忍受自卑感”。也就是说,自卑感虽然人人都有,但它沉重得没人能够一直忍受这种状态。

哲人:不是这样。特意自吹自擂的人其实是对自己没有自信。阿德勒明确指出“如果有人骄傲自大,那一定是因为他有自卑感”。

青年:您是说^^自大是自卑感的另一种表现^^。

哲人:是的。如果真正地拥有自信,就不会自大。正因为有强烈的自卑感才会骄傲自大,那其实是想要故意炫耀自己很优秀。担心如果不那么做的话,就会得不到周围的认可。这完全是一种优越情结。

青年:……也就是说,自卑情结和优越情结从名称上来看似乎是正相反的,但实际上却有着密切的联系?

夸耀不幸

哲人:密切相关。最后再举一个关于自夸的复杂实例。这是一种通过把自卑感尖锐化来实现异常优越感的模式。具体就是指夸耀不幸。

青年:夸耀不幸?

哲人:就是说那些津津乐道甚至是夸耀自己成长史中各种不幸的人。而且,即使别人想要去安慰或者帮助其改变,他们也会用“你无法了解我的心情”来推开援手。

青年:啊,这种人倒是存在……

哲人:这种人其实是想要借助不幸来显示自己“特别”,他们想要用不幸这一点来压住别人。

- 例如,我的身高很矮。对此,心善的人会用“没必要在意”或者“人的价值并不由身高决定”之类的话来安慰我。但是,此时我如果甩出“你怎么能够理解矮子的烦恼呢!”之类的话加以拒绝的话,那谁都会再无话可说。如此一来,恐怕周围的人一定会小心翼翼地来对待我吧。

青年:的确如此。

哲人:通过这种方式,我就可以变得比他人更有优势、更加“特别”。生病的时候、受伤的时候、失恋难过的时候,在诸如此类情况下,很多人都会用这种态度来使自己变成“特别的存在”。

青年:也就是暴露出自己的自卑感以当作武器来使用吗?

哲人:是的。以自己的不幸为武器来支配对方。通过诉说自己如何不幸、如何痛苦来让周围的人——比如家人或朋友——担心或束缚支配其言行。刚开始提到的那些闭门不出者就常常沉浸在以不幸为武器的优越感中。阿德勒甚至指出:“在我们的文化中,弱势其实非常强大而且具有特权。”

[[Abstract]]

本田直之,明治大学商学院产业经营系毕业,美国雷鸟(Thunderbird)国际管理研究所经营学硕士(MBA),日本品酒协会认定葡萄酒顾问、世界遗产学会会员、一级小型船舶操纵士。

- 曾任职于花旗银行等公司,参与企划巴克集团(BUCKS GROUP)的运营,协助该公司在日本的店头市场(JASDAQ)挂牌上市。现任杠杆效益顾问有限公司董事长兼执行长,参与日美的创投企业投资管理,同时提供以少出力而获得丰硕成果的杠杆经营的建议。兼任日本财务学会董事、法人顾问会计董事、美国环球视野科技公司董事。

内容简介:

读书是一种自我投资,而且没有比这更划算的投资,比起投资任何报酬率好的金融商品来说,读书所带来的回报确实更多。阅读术是为了有效率阅读商业书而产生的“技法”。每个月出版的商业书数量超过百本,还有之前出版过的大量书籍,想要追上全部的书籍是不可能的,藉由本书多读的技巧,从大量的书中找出最合适自己的读物,把阅读商业书当成投资,有策略的实行,就能创造出100倍的回报。

[[Attachments]]

杠杆阅读术(即商业书的多读法则)

第 1 章 何谓多读商业书?

ls-type:: annotation

hl-page:: 18

hl-color:: yellow

第 一章以 “何谓多读商业书? ”为标题,一方面 提及和速读的差异 ;另一方 面介绍多读的好处, 以及把它当作投资手段 ,将商场上的成功和读书联系在一起等 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 10因为这1500元将来会有好几倍的回报。也就是说, 从我本身的经验以及周围事业成功的人的实际收益来估算的话, 大概会有一百倍的回报。

ls-type:: annotation

hl-page:: 20

hl-color:: yellow为什么要读商业书

- “为何要读这些书”的目的是显而易 见的:是为了要解决案例中出现的公司问题,并想出导引成功之路的对策。所以 ,我打算 只把 “解决企管问题应该知道的要素”印入脑海中, 并因此只选读重要的部分 。更不用说跳过不懂的单词去读, 那样当然阅读速度更快 。 不可思议的是,虽然跳着读,但不仅能思考,还能正确地掌握其中的意义 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 24

hl-color:: yellow

+ 如果将实际商场视为运动员的赛场来看的话,则商人读书就好比运动员的练习。也就是说,不读书的商人就像是平时不练习而突然临场比赛的运动员一样。

ls-type:: annotation

hl-page:: 34

hl-color:: yellow

记事本圆梦计划

- 年幼的熊谷帮父亲搓洗背时, 父亲突然问他:“你知道动物和人的差别吗?”

ls-type:: annotation

hl-page:: 27

hl-color:: green

+ 人类通过书籍 ,在数小时内就能够模拟体验人的一生 。 所以 ,要读书,要活到老读到老 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 27

hl-color:: green

在商场上如何应用杠杆效益?

- : 读书, 然后以自己独树一帜的方式应用书中所阐述的诀窍,活用在现实事务中。

ls-type:: annotation

hl-page:: 30

hl-color:: yellow

速读和多读差异

- 多读了几本书, 并不是什么了不起的事 。仅仅做 “ 输入”的动作 ,只不过是自我满足而已 。 如何能输出”使用, 才是决定胜负的关键。

ls-type:: annotation

hl-page:: 39

hl-color:: yellow

+ 速读是训练眼睛的移动法 , 是快速地将整本书读完的一种技术。 如果是这样的话,那么多读就可以说是切掉没用部分的一种技术。提升取舍资讯的能力 ,没有必要的地方不要读,这样才能缩短读书时间 。最后的终极目标是 ,在别人的经验上运用杠杆效益 , 把对实际事务有所帮助的技巧, 变成自己的东西。

ls-type:: annotation

hl-page:: 40

hl-color:: yellow

+ 多读书, 不用全部读完

ls-type:: annotation

hl-page:: 56

hl-color:: yellow

((63f4124c-49c7-42bd-8189-aaefa22444e1))

+ 经常抱着有目的的意识, 持续想着 “要从这本书吸收什么”。

ls-type:: annotation

hl-page:: 57

hl-color:: yellow

+ 多读书是投资, 而且是世间稀有的投资(因为报酬率一定是正数) 。 也就是说,投资金额越多 ,赚得 越多; 读得越多,能够回收的金额也变得越多 。尽量多读书才是获利。

ls-type:: annotation

hl-page:: 58

hl-color:: yellow

我知道读书的重要性,但为何要持续一年读400本以上呢?

ls-type:: annotation

hl-page:: 55

hl-color:: green- 靠读书更新自己的“常识”

第 2 章 选书就是挑选投资标的

ls-type:: annotation

hl-page:: 62

hl-color:: yellow

在第二章 “选书就是挑选投资标的”中 ,我将说明多读的实施方法。

ls-type:: annotation

hl-page:: 10- 阐述关于书的找法 。虽说多读,但也应该避免随便拿起各种离谱的书,然后白费力气去阅读。尽量多发现好书,并活用在商场上,这是必 要的 。本书不断强调“读书就是一种投资”, 因为这也正是找寻和筛选投资标的的诀窍

ls-type:: annotation

hl-page:: 10

+ 本书将说明符合一般书店、 网络书店等各自特性的策略性活用方法 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 11

首先不可或缺的是“有目的地选书”。 如果具备 “自己的人生目标是什么 ” “现在面临的主要问题是什么”之类的大目标,你就能清楚地意识到“现在,自己需要什么样的书”。

ls-type:: annotation

hl-page:: 66

hl-color:: yellow具有即战力的书多半是对自己而言浅显易读的书; 对商场上有帮助的书,与其说是理论,还不如说是实践的技巧 。所以 ,不该选“专业类型”,而应选“经验类型”的书。

ls-type:: annotation

hl-page:: 72

hl-color:: yellow- 这是因为我的目的是 , 在别人的成功经验上附加杠杆效益。

ls-type:: annotation

hl-page:: 72

hl-color:: yellow

由于一流的人其商业哲学上有许多共通点 ,所以你持续读了几本后 , 就会了解到商业上成功的秘诀是有普遍性的

ls-type:: annotation

hl-page:: 73

hl-color:: yellow选书方法

- 依主题 选书

ls-type:: annotation

hl-page:: 75

hl-color:: yellow

+ 从将来的目标倒推,推断自己当前必须完成的任务 , 然后, 依其相关内容选书。 想详知某个题目的内容 、 想解决某个问题等这种 “事先设定主题”的状况

ls-type:: annotation

hl-page:: 75

hl-color:: yellow

+ 当读书的目的明确时,我建议采用 “类别集中法”的选书方式 。这是指 , 如果你想知道某种主题的内容, 那么, 你只要取得这类别的书,然后彻底全面地去读就可 以了 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 77

hl-color:: yellow

+ 只要是每本书都写到的相同内容 , 你就可以判断那是所有人都认为的重点 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 78

hl-color:: yellow

+ 依趋势 选书

ls-type:: annotation

hl-page:: 76

hl-color:: yellow

+ 目的在于 ,掌握 、预测时代的趋势。 在杂志或新闻报道上 , 如果你认为,“这是有趣的经营方针”或是“这是改变后的投资方式吧 ”, 然后决定去搜寻与此相关的书籍来读

ls-type:: annotation

hl-page:: 76

hl-color:: yellow

+ 第一种筛选法是一种利用朋友、 熟人的口碑来找寻好书的方法。

ls-type:: annotation

hl-page:: 81

hl-color:: yellow

+ 把自己读过的书分享给别人去读,还有其他的好处:那就是读了同样的书之后 , 能产生共识。

ls-type:: annotation

hl-page:: 85

hl-color:: yellow

+ 第二种筛选, 即网络杂志。

ls-type:: annotation

hl-page:: 87

hl-color:: yellow

+ 第三种筛选是参考报纸和杂志的书评栏来选书的一种方法。

ls-type:: annotation

hl-page:: 91

hl-color:: yellow

+ 最后还有一种方法, 就是利用付费的书评服务。

ls-type:: annotation

hl-page:: 94

hl-color:: yellow

+ 依直觉 选书

ls-type:: annotation

hl-page:: 76

hl-color:: yellow

- 网络书店对有目的的购买来说是便利的,而实体书店在发现新书上是便利的。

ls-type:: annotation

hl-page:: 114

hl-color:: yellow

第 3 章 一曰一本, 有策略地读通商业书

ls-type:: annotation

hl-page:: 116

hl-color:: yellow

在第三章“一日一本 ,有策略地读通商业书”中, 整理出营造实践多读的环境 ,以及活用 “80/20法则”的 要点;也就是介绍这些有效而且不需要训练的读书方法。

ls-type:: annotation

hl-page:: 11读书的流程

- [:span]

ls-type:: annotation

hl-page:: 118

hl-color:: yellow

在开始渎之前 , 有非做不可的重要工作 。那就是 ,读每一本书前 , 都要明确读此书的目的。

ls-type:: annotation

hl-page:: 117

hl-color:: yellow- 在杠杆效益阅读法中 ,读书并不是消磨时间, 而是一种投资。

ls-type:: annotation

hl-page:: 118

hl-color:: yellow

+ 你逐渐就能弄清楚书中重要的部分和不重要的地部分。 因此 ,你会舍弃无关紧要的部分,读书的速度就自然加快了。

ls-type:: annotation

hl-page:: 118

hl-color:: yellow

+ 彩色浴

+ 这可以用 《考具 》一书中出现的 “ 彩色浴 ”说法来加以解释。所谓的 “彩色浴 ”说明如下 。

hl-page:: 121

ls-type:: annotation

+ 举例来说, 出门前你想着:“今天一整天, 我会见到几个红色的东西呢?”于是 ,走在街道上你会惊讶:“世上充满了这么多红色的东西! ”红色的海报、文字招牌 、红花等等, 所有红色的东西都进入眼帘。当然, 并不是过了一个晚上,红色的东西就暴增 。而只是你产生意识后,这东西就自然进入你的眼里。 附带一提的是, 彩色浴的 “浴”, 英文是“bath”, 也就是被颜色浸润的意思 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 121

hl-color:: yellow

+ 熟练使用“彩色浴 ”效果 ,就算你快速翻阅书本 ,眼睛也能停在目的所在之处。

ls-type:: annotation

hl-page:: 121

hl-color:: yellow

+ 读书的目的 试着一个一个写出来(就写在书本开头的空白页面上 ),只要花这样的时间, 并在心里产生意识就够了。

ls-type:: annotation

hl-page:: 122

hl-color:: yellow

+ 举例来说,读成功经营者所写的书时,“尽可能多多发现自己立刻就能模仿的要点”;或是读对话技巧的书时,则“想运用在实际的会话中的措辞, 就在旁边画线”。

ls-type:: annotation

hl-page:: 122

hl-color:: green

+ 给自己的目标暗示, 会在读书的时候不断出现在脑海中 ,碰到时就立即透过折角 、 画线、 在书页四周做笔记的方法记下(后面会再详加说明)。

ls-type:: annotation

hl-page:: 122

hl-color:: yellow

寻找固定的读书时间和读书环境

- 与其分散时段读书,还不如自行设定每天几点到几点 ,这样事先订好时间,然后变成习惯,也易于持续下去 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 124

hl-color:: yellow

+ 好的商业书会带给人勇气和干劲。 在阅读之际 , 潜力逐渐被激发出来, 冲劲也展现出来。如此一来, 一大早潜力就被激发出来,则一整天保持着积极的情绪。

ls-type:: annotation

hl-page:: 125

hl-color:: green

设定时间限制

- 忙碌的商人一边工作一边读书,这是需要技巧的 。 技巧之一就是 , 在开始读一本书之前,自己决定 “这本书大概在这样的时间内读完”。

ls-type:: annotation

hl-page:: 129

hl-color:: yellow

+ 如果没有限期, “什么时候读完都可以 ”的话, 恐怕连一半都读不到。 因为人没有被逼迫时, 很难发挥更大的潜力。

ls-type:: annotation

hl-page:: 130

hl-color:: green

掌握 60% 就可以了

- 总之, 与其选出全部的一百项来读, 而没有学到一项,还不如只选出重要的一项来实践,才能有所回报。 与其在意小遗漏 , 而使速度变慢 ,还不如把精力放在以较少的劳力创造大大的回报上比较好 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 133

hl-color:: yellow

+ 一本书的重点大约只占全部内容的两成(这我会在下一章节详细说明) ,而掌握到重点的八成就可以了 。 也就是说, 一本书里, 重点只占20%,再抽出其中的80%,也就是整本书的16%; 若以200页的书来看 , 总共只有32页。

ls-type:: annotation

hl-page:: 133

hl-color:: yellow

80/20 法则

- 把读书视为投资来看, 你从书本里得到80% 的回报, 只要靠读20%的内容就可获得 。所以 , 一本书就算没有从头到尾全部读完, 但只要读区区的20% , 就大致了解了这本书的作者真正想主张的东西 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 136

hl-color:: yellow

+ “如果是好书的话就特别花上5个小时细读吗?”才没这回事。和花在读其他书上的时间一样,大概一个小时。 像描写原理、 原则这样的好书,在适合自己程度的情况下, 有时也会读好几次, 而这是例外。将重要的部分画上线, 之后, 回过来只要读画线的地方 ,并实践它, 以表示确实学会了(这在下个篇章加以说明) 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 138

hl-color:: yellow

浏览一本书的内容

- 首先要看的 , 是位于封面勒口和版权页上的作者简介。

ls-type:: annotation

hl-page:: 139

hl-color:: yellow

+ 其次 , 我会读书腰 、 封底。 之后 ,再看前言、目录。有时,我会在目录上标记号。 然后,读最后的后记。 只要这样 ,就能看到整本书的轮廓 。开始读正文之前,脑海中只要备有这些内容 ,读这本书的目的就被重新确认了 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 140

hl-color:: yellow

+ 附带一提的是 ,我一开始就觉得没意思的书,马上就放会弃阅读。

ls-type:: annotation

hl-page:: 140

hl-color:: green

+ 此外 , 有的书在每一章的开始或结束的地方,会把这章的内容做成“摘要 ”条列出来( 本书也是如此 )。 由于精华集结在此 , 所以先读它也可以,这也是一个方法 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 141

hl-color:: yellow

不好的书马上丢掉

- 杠杆效益的阅读本质上不是读书, 而是投资行为。 所以必须具备这样的判断力。所谓的 “丢弃”并非指不要阅读。照字面来说, 是把垃圾丢出去 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 143

hl-color:: yellow

+ 不好的书尽早放在一边, 拿下一本书来读,这是要诀。读下一本更好的书, 并赚到15万日元 ,才是投资上有效率的表现。

ls-type:: annotation

hl-page:: 143

hl-color:: yellow

+ 在有效率地读书上 , 如何具备“舍弃没用部分 ”的勇气 ,是重点所在。读了大约15分钟 , 就能判断这本书是否不好 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 143

hl-color:: yellow

第 4 章 不要读完就算了

ls-type:: annotation

hl-page:: 164

hl-color:: yellow

不要读完后就放着不管了,读完之后所需要的 ,就是第四章 “不要读完就算了!”所要介绍的内容, 也就是本书能成为活用在商场上的最终书籍的“杠杆效益笔记”的制作方法, 以及利用空间时间反复浏览这些笔记,让自己能够达到直觉反应的程度的方法 , 并且说明今后如何学以致用。

ls-type:: annotation

hl-page:: 11评价读书是否有效益

- 应该以 “只有多少精华能成为自己的东西 ” “有多少东西能运用在现实的商业上 ”来作评价

ls-type:: annotation

hl-page:: 168

hl-color:: yellow

要把好不容易读完的内容变成自己的东西 ,难道没有最好的方法吗?

ls-type:: annotation

hl-page:: 170

hl-color:: yellow- 像准备考试那样的做法是最好的。 总而言之,过去为考试而用功时, 大致上应该是用下页图中所示的做法,来深入理解书中的内容。

ls-type:: annotation

hl-page:: 170

hl-color:: yellow

+ [:span]

ls-type:: annotation

hl-page:: 171

hl-color:: yellow

+ 我把画线的部分打进电脑里, 做成笔记。这个笔记集结了各种书中对我而言的 重点:一言以蔽之, 即犹如 “终极本” 一般的东西 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 172

hl-color:: yellow

杠杆效益笔记

- 说到 “方法 ”,只不过是把内容打进电脑里 , 然后再打印到A4纸上。 经常把它带在身上, 偶尔拿出来反复阅读。而且 ,这个时候只读适合自己的部分 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 173

hl-color:: yellow

+ 这份打印稿虽然用文件夹夹着,但由于经常拿出来看, 所以纸张都变得皱巴巴的 。 如果变成这样, 就再重新打印一份。我就是这样反复去做 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 174

hl-color:: yellow

+ 与其读完后马上整理 ,还不如搁置几天后再打进电脑里比较好。这是因为刚读完时,不具有客观性的观点。稍微冷静之后再阅读时, 你可能会认为有些内容没那么重要 ,或是内容有所重复。 批次性地集中起来打进电脑, 也有这样的好处。

ls-type:: annotation

hl-page:: 177

hl-color:: yellow

+ 笔记分类

+ 主题类

+ [:span]

ls-type:: annotation

hl-page:: 181

hl-color:: yellow

+ “参考资料 ”是指 , 遇到自己业务上需要的数据时, 就算画不出图表来, 也可以参考笔记。

ls-type:: annotation

hl-page:: 180

hl-color:: yellow

+ “引用文句”是指 , 看到令人感动的言词时,写清楚是谁说的, 并把它打进电脑里。 附带一提的是 ,本书各篇章的开头也都用到引用文 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 180

hl-color:: yellow

+ 发现一个能够实践的重点,远比精读笔记,发现一百个重点来得更有效果 。 再来是 ,请在实践中修正并应用,创造出适合自己的东西 。

ls-type:: annotation

hl-page:: 183

hl-color:: yellow

然而基本上,读过的书就不要再拿来读第二次 。 要读的话,就读笔记。

ls-type:: annotation

hl-page:: 188

hl-color:: yellow- 我会例外地读第二遍的书,在我一年读的 400本书中, 大概占5%,也就是大约20本。由于这20本是相当好的书, 所以我会不断跟周围的人推荐 。之后,自己反复去读。

ls-type:: annotation

hl-page:: 188

hl-color:: yellow

商业书推荐

人性的弱点

基业长青

杠杆阅读术里强调的是 , 把重点浓缩后 ,反复多读几次书中的精华 。 也就是说, 把书本读完之后 ,也还要持续阅读。实践书中的精华 , 然后再加上自己的解释, 例如”利用这个观念可以让事情进行得顺利 ” “这个稍微不适合自己 ”, 或是“ 把这个这样做,还不错”。这样一来,书中的精华刻印在脑里 ,并实际地做做看 , 因而产生书籍费用的一百倍价值。

ls-type:: annotation

hl-page:: 193

hl-color:: yellow利用书架分类

- [:span]

ls-type:: annotation

hl-page:: 197

hl-color:: yellow

靠实践活用知识

ls-type:: annotation

hl-page:: 199

hl-color:: yellow- 把笔记的内容加以实践、 活用 ,逐渐做到能够做出直觉反应的程度。

ls-type:: annotation

hl-page:: 203

hl-color:: yellow

Who

- [[赤羽雄二]],麦肯锡韩国分公司创始人。

Why

学习精英阅读的方法和技巧

了解别人的阅读经历

What

为什么要读书

网络上的信息不具备系统性。

网络上无法获得涉及事物本质的深层次的知识。

能够理解他人情绪、体谅他人的人,绝不会贸然做出盲目的判断,首先会努力去理解现场和对方的情况。

How

如何挤出时间来读书

最好的办法就是尝试在不同的时间就寝和起床,以了解自己最低程度的睡眠时间。建议大家在不影响睡眠的基础上,创造读书的时间。

在时间表中添加读书时间

只在有需要时读书:30 岁之前读 300 本书,之后每年读 50 本书。

用社交网络召集读书伙伴:设置 deadline 和其他人分享

如何专注读书

坚持读完一本书之后再阅读下一本书 why 主题阅读时如何解决?

买书之后即刻开始阅读

不在阅读时做笔记

即使有不理解的地方,也不要重读:阅读关键在于不重读。就是说,即便有不理解的地方,也不要翻回去重读。比起重读,把握全书的主旨更为重要。

读完之后立即整理笔记

[[A4 纸整理笔记]]:将A4纸横放,左上角写主题,右上角写日期,每页写4~6行,每行写20~30个字。在一分钟内将想到的事情全都写在纸上,每天写20~30页纸。

- 书中重要的内容:

言之有理的内容,表达出色的内容,体现作家洞察力于智慧的内容

- 书中重要的内容:

[[读书档案]]:每月读 4 本书,一年就可以写出 48 篇,集中放在一个地方保存。

读这本书的目的

- 基于好奇心和求知欲去阅读一本书

读书后的感受

阅读后会采取哪一些行动

3 个月之后要做些什么,有什么样的改变?

- 每 3 个月评估做的怎么样(◎非常好、○勉强完成目标、△不太好,没有成果、×完全没有做好)

读书后写博客:限制读书时间,用更多的时间输出

极简方法:确定题目后,思考文章的内容和结构,再确定小标题。每个小标题需要写1~2行的内容。

确定一个自己最关注的主题。

事先决定文章的提纲。

举出具有代表性的事例。

使用定时器,催促自己完成。

提高信息敏感度

问题意识打造高深见解和洞察力

阅读优秀作家的全部作品

延后阅读畅销书

如何获得演讲的机会

Step 1:以5年后的目标为基础,思考“一年后想要成为什么样的人”“想得到什么样的评价”“想在什么场合做一个怎样的演讲”“演讲的题目是什么”“哪些人曾经做过此类演讲,是否能和他们竞争”等问题,将这些问题总结在一张纸上。

Step 2:在读书的同时,将数十个相关领域的关键词登录到谷歌资讯上,每天阅读相关报道,不断补充自己掌握的知识(第五章会详细介绍)。

Step 3:^^列出20个左右要写在自己博客上的题目^^。这时,可以参考Step 1中整理的“演讲的题目”,列出一些能够向策划演讲的社区骨干、事务所以及研讨会策划公司的负责人宣传自己的博客题目。

Step 4:每周写1~2篇博客。原本就是自己的专业或相近领域,由于每天阅读一定数量的报道,所以能够不断整理自己所掌握的知识,然后再写成3000~4000字的博客。

Think

- 阅读其他人的博客或这微博之后,

尝试给其他人留言。发条 twitter 介绍我为什么要去看

Todo

每次读完一本书写一篇[[读书档案]],可以问自己 3WH2T,可能 What 和 How 很难区分。

读书档案是一种写博文的方法

写作和总结的练习

如果没有时间写长文章来分享自己的感受,

可以使用 Twitter 进行简短的分享。豆瓣 300 字评论总结主要内容。每天至少阅读 1 小时

出版后记

书从多个角度分析了“为何优秀的人再忙也要读书,并且把书中的内容活用在工作和生活中”这个问题。

越是忙碌的人就越能有效地掌控自己的时间,充分思考目的后再开始读书,从而做到“主动读书”。总之,就是要自己做出判断,合理分配时间,找到适合自己的读书法。

在这本书中,作者详细介绍了一套系统、实操性高的读书技巧。不仅能够教你在工作之余如何合理规划时间,确保用来读书的时间,还能教你如何利用A4纸整理书中要点,牢记书中内容。更能教你如何在读过书后建立“读书档案”,设定行动目标,切实地将书中的内容转化为自身的知识。

[[系统一]]

[[系统二]]

[[Abstract]]

- 作者简介:

吴军

硅谷投资人,人工智能、语音识别和互联网搜索专家,畅销书作家。现任丰元资本创始合伙人、上海交通大学客座教授、约翰·霍普金斯大学工学院董事等职。

得到App课程主理人,开设有“硅谷来信”“数学通识50讲”“科技史纲60讲”等专栏和课程。

著有《浪潮之巅》《数学之美》《文明之光》《硅谷之谜》《见识》《格局》《态度》等十余部畅销书,作品多次获得包括文津图书奖、中国好书奖、中华优秀出版物在内的图书大奖。

内容简介:

你有没有遇到过这样的情况:一直闷头工作,却得不到自己想要的认可;明明工作成果不少,但得到提拔的永远不是自己;工作或生活中说出不合适的话,让场面很尴尬;汇报工作时不知道把重点放在哪里,让人感觉不专业;读书或读工作报告时效率很低,难以快速获取有效信息;每到要写点什么的时候就无从下手,只能上网找范文;聊天时理解不了别人的言外之意,造成误解……

所有这些问题,都是因为你缺乏“理解他人、表达自己”的能力。而这本《吴军阅读与写作讲义》,就是为了给你补上这一课,弥补你在这方面的不足。可以说,这门课比任何一门专业课都能让我们受益终身。

在这本书中,吴军老师非常系统地拆解了如何提高自己的阅读、理解能力和写作、表达能力。一方面,他以自己工作和生活的全部经验为基础,总结了一套系统的理论和方法,让我们可以拿来就用;另一方面,他也带领我们走进古今中外的文学经典,与一位位大师会晤、共鸣,体会并学习他们如何用文字表达自我,同时也跟随吴军老师的解读,亲身体验何谓阅读。

[[Attachments]]

前言

语文是什么?或者说语言的艺术是什么?

ls-type:: annotation

hl-page:: 20

hl-color:: yellow- 第一个方面是感受(receptive),包括听、读、观察和理解=

ls-type:: annotation

hl-page:: 20

hl-color:: yellow

+ 第二个方面是表达(expressive ),包括说、写、唱、表述和表演。

ls-type:: annotation

hl-page:: 21

hl-color:: yellow

这本书采用西方大语文的教学方式,强调语文和生活的关系,语文和其他知识体系的关联。

ls-type:: annotation

hl-page:: 23

hl-color:: yellow- 我会从人性、社会、历史、国家岀发讲解经典文学,以便大家能够通过阅读来理解他人

ls-type:: annotation

hl-page:: 23

hl-color:: yellow

+ 还会从生活和工作中需要的各种文体的写作出发,讲解如何用文字表达自我

ls-type:: annotation

hl-page:: 23

hl-color:: yellow

+

序章 从大语文讲起

ls-type:: annotation

hl-page:: 27

hl-color:: yellow

大语文范畴

- 首先是词汇,它是语文最基本的元素。

ls-type:: annotation

hl-page:: 28

hl-color:: yellow

+ 在词汇之上,是语法、修辞等高级的语言技巧。

ls-type:: annotation

hl-page:: 29

hl-color:: yellow

+ 在语法、修辞之上,是书面和口头的表达能力。

ls-type:: annotation

hl-page:: 29

hl-color:: yellow

+

[[Attachments]]

选题工作步骤

同义词库的构造

ls-type:: annotation

hl-page:: 17检索式的构造

ls-type:: annotation

hl-page:: 17知识库的建立

ls-type:: annotation

hl-page:: 17知识库的更新和完善

ls-type:: annotation

hl-page:: 18

[[图片/文字切块-归纳-重组阅读法]]

[:span]

ls-type:: annotation

hl-page:: 361 号文档:形成初步框架

- 将这些文献中的图片批量地按顺序提取出来到一个文档中

ls-type:: annotation

hl-page:: 33

+ 这些图片后期还会做归纳分类,打乱顺序,因此提取图片过程中还要做好索引,以便后期也能知道这些图片是来自什么文献的

ls-type:: annotation

hl-page:: 33

+ ,通过浏览这些图片,可以快速了解如下信息:本文做的是什么体系?创新点或者贡献在什么地方 ?研究了哪些内容?采用了哪些研究方法?得到了什么结论?还有哪些值得进一步研究的地方

ls-type:: annotation

hl-page:: 33

+ 如果我们来设计实验的话,大致应该如何设计?如果我们来撰写论文的话,应该如何编排图表

ls-type:: annotation

hl-page:: 33

2号文档:集中浏览

- 将同一类型的图片都归纳整合在这个文档中,便于我们迅速对比和浏览同类图片,快速获得感兴趣的信息

ls-type:: annotation

hl-page:: 35

+

+